Fraunhofer-Köpfe

Dr. Simon Adler

WHAT’S NEXT, SIMON ADLER - MITSPIELEN, WENN ES UM DIE ZUKUNFT GEHT

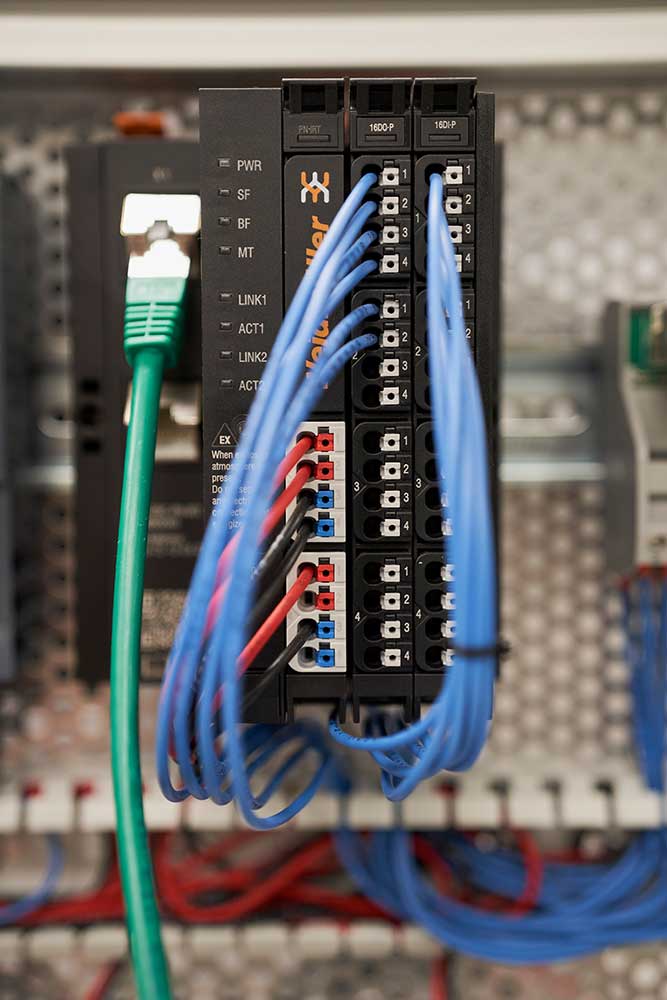

»Digitalisierung ist kein Selbstzweck.« Beinahe könnte man ihn übersehen, so ruhig und gelassen sitzt Simon Adler in einem der Besprechungszimmer des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF und trinkt Kaffee. Ausgeruht erklärt der Forscher Sinn und Zweck seines Fachgebiets: Derzeit entwickelt Adlers Team in Magdeburg Assistenzsysteme zur Digitalisierung von Fertigungsanlagen. »Auch für kleinere Betriebe ist das reibungslose Zusammenspiel aller Gewerke wichtig. Arbeiter müssen ihre Anlage, komplexe digitale Systeme und die auftretenden Veränderungen darin genauso schnell verstehen wie Ingenieure oder etwa die IT-Abteilung, um sich dazu austauschen und entsprechend handeln zu können. Das funktioniert am besten über augmentierte Realitäten – und über das Visualisieren großer Datenpakete!« Vor diesem Hintergrund programmiert Adler Anwendungen, die ganze Produktionsstraßen nachbilden und den unterschiedlich an der Fertigung Beteiligten zum Beispiel Produktionsstände, Fehler oder Optimierungsbedarfe zeigen – am Tablet oder Handheld. Das funktioniert mitunter hochanschaulich: »Einen Blitz versteht jeder«, führt Adler mit sichtlicher Freude an eindeutigen Veranschaulichungen aus. »Bei einer roten Ampel wissen alle, was zu tun ist. Wir Programmierer sind Dolmetscher, die verschiedene Sprachen und Wissensstände verstehen und die daraus resultierenden Daten dann darstellen müssen.«

»Wir leben in einer merkwürdigen Zeit.« Im Besprechungsraum rückt der Wissenschaftler mit dem freundlichen Gesicht und den neugierigen Augen, die immer etwas zu fragen scheinen, die Kaffeetasse beiseite. »Die Datenwelten werden immer komplexer. Gleichzeitig erwarten die Menschen spielerische, leicht bedienbare Anwendungen.« »Spielerisch« ist für Adler allerdings kein Schimpfwort: Für den ehemaligen Spieleprogrammierer bedeutet »spielerisch« so viel wie »verständlich« – die Königsdisziplin. »Schon neben dem Studium habe ich mir mit Spieleentwicklungen etwas dazuverdient«, lacht der Medieninformatiker. »Ich war jung und brauchte das Geld!« Zu den Kunden des Fraunhofer IFF zählen natürlich keine Game-Anbieter, sondern insbesondere Mittelständler aus der Holz verarbeitenden Industrie, Beton- oder Chemiewerke, denen das Virtual Engineering Lösungen für die Digitalisierung auf den Leib schneidert – und die funktionieren im besten Fall mit spielerischer Leichtigkeit, bisweilen wie eine App. Ganz nebenbei entsteht zu jeder Anlage ein digitaler Zwilling. Durch dieses Wissen ist es möglich, auch KMU, die sonst nicht die Ressourcen zur Digitalisierung hätten, mit dem Wissen und Know-how aus ähnlichen Projekten zu unterstützen und letztlich wettbewerbsfähig zu halten. »Viele unserer Kunden haben beim Thema Daten noch ein großes Fragezeichen«, führt Adler weiter aus. »In der Cloud wird geklaut, heißt es oft.« Zwischen unkritischer »Bei uns geht alles«-Mentalität und panischer Angst vor Datendiebstahl gebe es wenig Abstufungen.

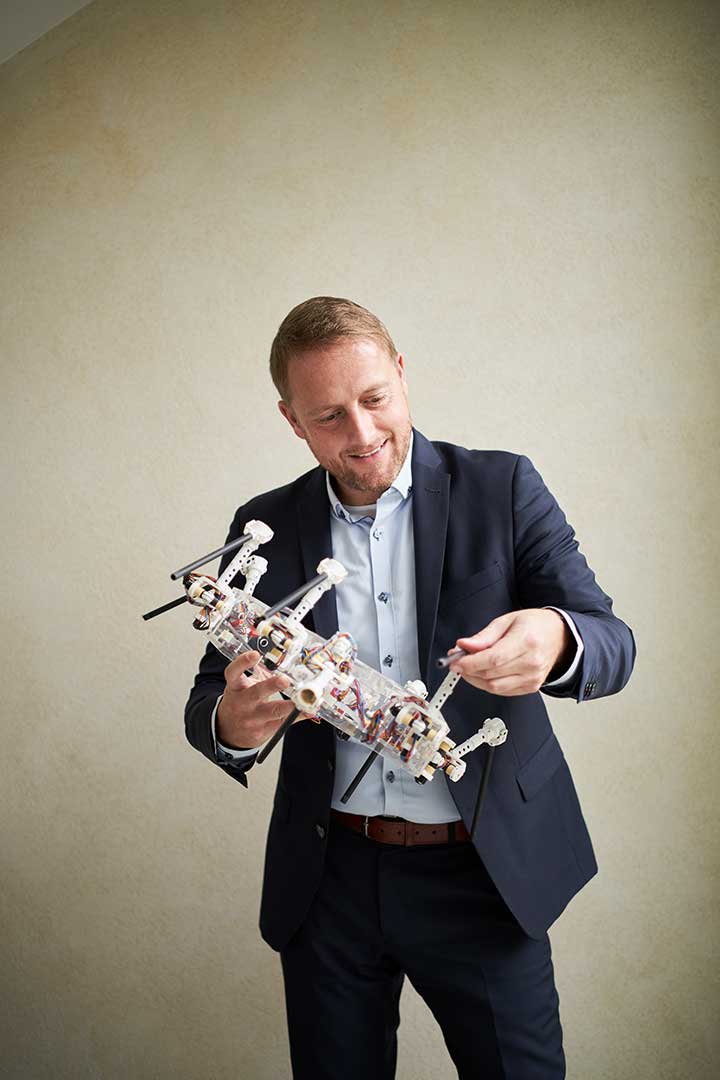

Kurze Zeit später steht Simon Adler im oberen Stock des Fraunhofer IFF vor einem Demonstrator und bespricht sich mit einem jungen Team aus IT-Systemarchitekten und Computervisualisten. Neben einem Smart Grid, das ein Kraftwerk, einen Solarpark und eine Biogasanlage darstellt, fällt eine kleine Pilotanlage auf, die den Wasserdruck eines Tanks überwachen soll. Unerwartet springt eine Ampel auf Gelb, als ein junger Mitarbeiter einen Knopf betätigt: Das Experiment ist – vorerst – gescheitert. »Macht nichts!« Adler schmunzelt. »Wenn auch mal etwas nicht gelingt – das gehört dazu. Wichtig ist, dass wir dranbleiben, es weiter versuchen und nicht an der Seitenlinie stehen. Bislang haben wir immer eine gute Lösung gefunden!«

Der Wissenssammler und -vermittler Simon Adler programmiert »unheimlich gerne« – aus Leidenschaft. »Ein guter Programmierer lernt ständig dazu, führt Fakten zusammen.« Auf dieser Grundlage hat der Informatiker bereits Pflanzen »augmentiert« und dabei gelernt, dass es für einen Baum pro Jahr nicht vier, sondern ganze neun »Jahreszeiten« gibt. In einem anderen Fall erschuf er einen VR-Simulator zum Erproben minimalinvasiver Operationen für Chirurgen. »Solche Eingriffe bedienen sich komplexer technischer Hilfsmittel und Systeme wie der Videoendoskopie, die wir mit unseren Simulatoren trainieren können.« Außerdem geht es beim medizinischen Teil der Arbeit Adlers um Pedikelzugänge in Wirbelsäulen, um das Arbeiten mit handgeführten Robotern und um den Abgleich der operativen Eingriffe vor Ort mit präoperativen Daten. »Um zu lernen, war ich sogar bei Operationen dabei«, erzählt Adler, der jetzt im Elbedome steht. In dem 360-Grad-Mixed-Reality-Labor des Magdeburger Fraunhofer-Instituts lassen sich interaktive Visualisierungen, etwa von Windkraftanlagen, hervorragend großflächig darstellen. Adler bewegt sich mit einer VR-Brille durch den kreisrunden Raum, führt Anwendungen vor, die am Fraunhofer IFF entwickelt wurden – ganz Spielführer im Zentrum der von ihm selbst geschaffenen Welten. »Viele haben Angst vor der Digitalisierung. Ich führe Kundinnen und Kunden dann gerne hierher und zeige ihnen, dass Industrie 4.0 alles andere als langweilig oder gar bedrohlich ist. Außerdem erkläre ich ihnen, dass es Assistenzsysteme, die Produktionsstraßen intelligent machen, unter anderen Namen schon lange gibt. Auch unser Elbedome existiert seit über zehn Jahren. Ganz generell wurden nur neue Schlagworte, neue Begriffe eingeführt, was mein Tätigkeitsfeld betrifft – um den Wandel genauer beschreiben zu können.« Menschen an die Hand nehmen, Lösungen anbieten und auch mit dem guten Namen und dem exzellenten Renommee der Fraunhofer-Gesellschaft Ängste nehmen: all dies trauen wir Simon Adler, Programmierer und Menschenfreund, gerne zu – mit spielerischer Selbstverständlichkeit.

Dr. Simon Adler leitet am Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF den Zukunftsbereich Virtual Engineering. Wer ihn einen Tag lang begleitet, entdeckt das freundliche Gesicht von morgen und übermorgen – und lernt, dass Software-Entwickler meist auch Übersetzer sind.

Jörg Amelung

WHAT’S NEXT, JÖRG AMELUNG: UNSER MODELL FÜR DIE ZUKUNFT

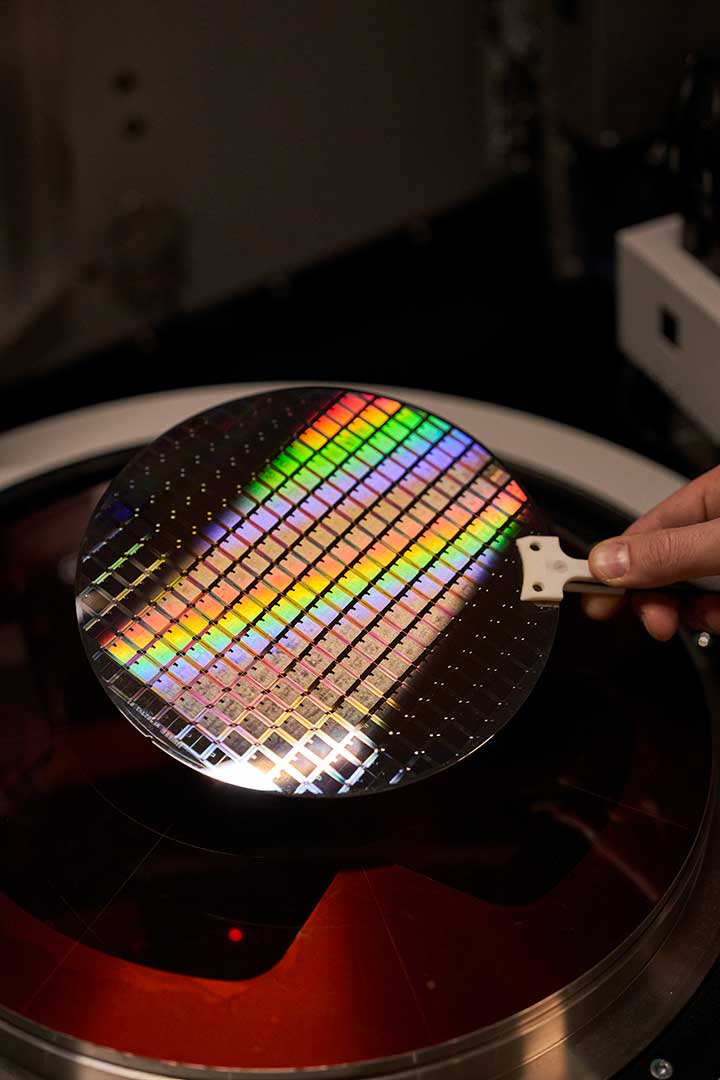

Jörg Amelung leitet die Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD). Der Zusammenschluss aus elf Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft und zweien der Leibniz-Gemeinschaft versteht sich mit seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten als maßgeblicher Innovationstreiber auf dem Gebiet der Mikro- und Nanoelektronik. Wie sich Strategie und Schlagkraft der über 2000 beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in einer dezentralen Organisationsstruktur verbinden lassen, erklärt Jörg Amelung an einem gut getakteten Arbeitstag.

»Mein Arbeitsplatz ist hier in Berlin. Aber meistens pendle ich zwischen den dreizehn Instituten und meinen beiden Büros in Berlin und Dresden.« Gerade sitzt Jörg Amelung an seinem Schreibtisch im Spreepalais in Berlin und bereitet sich auf die Termine des Tages vor; im Gegensatz zum herrschaftlichen Namen des Gebäudes sind die Offices hier funktional eingerichtet, zugleich aber kommunikativ. Zwei Flügel beherbergen die FMD-Geschäftsstelle, den Kern bildet ein runder Tisch – für den Austausch der Mitarbeitenden sowie mit Vertretern aus Wissenschaft und Industrie.

Zu besprechen gibt es viel. FMD-Leiter Amelung hat sich Großes vorgenommen: »Mikroelektronik europaweit zukunftssicher machen.« Dabei komme außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie der Fraunhofer-Gesellschaft und der Leibniz-Gemeinschaft eine Schlüsselrolle zu. »Sie haben die Größe und das Know-how, um bei Forschung und Entwicklung zu führen«, erklärt der diplomierte Physiker.

»Aber wie sollen Kunden wissen, welches der Institute das richtige für sie ist? Uns geht es darum, auf die Kunden zuzugehen – passgenaue Angebote zu machen, die Synergien der FMD-Institute zu nutzen und dabei schnell und zugleich konkurrenzlos innovativ zu sein.« Zur Erklärung malt er zwei Pfeile auf ein Blatt. »Dazu verbinden wir das Beste aus zwei Welten: Die Vorteile zweier starker dezentraler Forschungsorganisationen – der Fraunhofer-Gesellschaft und der Leibniz-Gemeinschaft – mit den Vorteilen einer zentralen Organisationsform. Und das mit einer Geschwindigkeit in der Projektabwicklung, wie man sie sonst nur aus der Wirtschaft kennt.« Amelung versieht die Pfeile mit Ausrufezeichen. »Als FMD sind wir ein One-Stop-Shop, der Kunden die Lösung und das Fertigungsmanagement anbietet.« Ein Beispiel hat Amelung schnell zur Hand: Als die Dresdner Fabrikationsstätte des US-Unternehmens Globalfoundries Weiterentwicklungen an ihren Technologien benötigte, konnten die in der FMD vernetzten Institute Spitzen-Know-how zur Evaluierung neuartiger Prozessschritte für zukünftige Fertigungsverfahren anbieten – sofort und passgenau.

»Nur durch konsequente Verknüpfung und strategische Weiterentwicklung der Expertise unserer Institute können wir auch zukünftig die Technologiesouveränität und Attraktivität des Standorts Deutschland für die Spitzenforschung aufrechterhalten!«

Dabei, so führt der Stratege aus, steht einiges auf dem Spiel: Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa will man verhindern, dass immer weitere Teile der Wertschöpfungskette in der Mikroelektronik an andere Regionen der Welt verloren gehen.

Das Thema Smartphone wird bereits von Asien dominiert. Bei Industrieanwendungen ist noch offen, wer die Märkte künftig führen wird. Im Zeitalter von Smart Factory und Industrie 4.0, aber auch durch das autonome Fahren ist die Nachfrage enorm. »Computer, Steuerungsanlagen, ›More than Moore‹-Anwendungen, mit denen die Grenzen der Leistung von Computer-Chips überwunden werden: Mikroelektronik ist überall. Wir müssen unsere Kompetenzen strategisch gebündelt und mit Schlagkraft auf Spur bringen«, erklärt der Wissenschaftler. Die Fraunhofer-Gesellschaft kennt er seit seinem zweiten Fachsemester, als er sich am Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS in Duisburg mit Gas- und Drucksensorik beschäftigte. Das war 1989. Seitdem ist er nicht nur als Abteilungsleiter an unterschiedlichen Fraunhofer-Instituten tätig gewesen, er hat auch selbst Ausgründungen betrieben: Das OLED-Unternehmen Novaled, das später an Samsung verkauft wurde, ist nur ein Beispiel.

Sein Büro in Berlin Mitte hat der Netzwerker inzwischen verlassen: Ein Termin bei einem der Berliner FMD-Institute steht an. Mit dem Elektroroller geht es aber erst mal an die Spree, zum Mittagessen mit dem Team. Themen wie Elektromobilität und Energiewende sind Amelung sehr wichtig. Daher steigt Amelung auch oft in die Bahn oder in sein Elektroauto und fährt umweltschonend zu Terminen. Heute geht es zum Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM am Volkspark Humboldthain. Hinter den hohen Backsteinwänden des denkmalgeschützten Gebäudes verbirgt sich eine weltweit führende Einrichtung zur Entwicklung neuartiger Technologien für die Elektronik und deren Systemintegration, für Zukunftsfragen aus der Automobil- und Industrieelektronik, aus Medizintechnik und der Halbleiterfertigung.

Schwungvoll steigt Amelung aus dem Elektroauto. Dann begrüßt er Professor Klaus-Dieter Lang: Mit dem Leiter des Fraunhofer IZM will er heute über Elektronik-Hardware der nächsten Generation sprechen.

Das Fraunhofer IZM ist eines der 13 FMD-Institute und somit Teil Europas größter Forschungsfabrik mit einem Angebot, das von den Grundlagen bis zur Pilotfertigung mikroelektronischer Komponenten reicht – und das gerade in der Gründerhauptstadt Berlin.

»Als erfahrener Ausgründer weiß ich, wie wichtig es für Start-ups ist, möglichst schnell etwas Konkretes vorzeigen zu können«, erklärt Amelung. Zur Gewinnung von Investoren, für Test und Zertifizierung neuer Produkte aber auch für die Erprobung an späteren Nutzern ist ein funktionaler Prototyp notwendig. Deshalb hat die FMD ein spezielles Angebot, den FMD-Space, für Start-ups, Gründer und Erfinder entwickelt. Ein Beispiel findet sich in einem der Labore des Fraunhofer IZM: Beim Projekt angekommen, begutachten Amelung und Lang die am Vortag bestückte Leiterplatte für das Produkt eines Berliner Start-ups: Sie ist flexibel und besteht aus Vlies. Solche extrem belastbaren, textilen Leiterplatten sind äußerst interessant für körpernahe Elektronikanwendungen und damit für Gründerinnen und Gründer, die solche Hardware-Herausforderungen annehmen wollen. »Zwingende Voraussetzung dafür, dass sie ihre Idee eines Systems von morgen einem Kapitalgeber überzeugend präsentieren können, sind solche Prototypen«, so Amelung.

What’s next, Jörg Amelung? Auf dem Weg zurück zum Wagen bleibt noch Zeit für einen knappen Ausblick. »Die Umgebungssensorik wird uns stark beschäftigen – und das Next Generation Computing«, so Amelung. »Wir setzen uns mit neuronalen Systemen auseinander, damit, wie die Architektur von Computern aussehen muss, wenn wesentlich mehr Daten verarbeitet und mehr Leistung und Energie abgefordert wird. Im Bereich der Quantencomputer wurde mit IBM ein Pilotprojekt aufgesetzt: Hier nimmt die Fraunhofer-Gesellschaft den ersten IBM Quantencomputer in Europa in Betrieb. Aufgrund seiner enormen Leistungsfähigkeit ermöglicht es modernste Forschungsarbeiten.«

Mit dem Aufbau eines international konkurrenzfähigen, dezentralen Angebots für die technologische Expertise entlang der gesamten Mikroelektronik-Wertschöpfungskette hat sich die Fraunhofer-Gesellschaft in der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland viel vorgenommen – nicht weniger als ein Zukunftsmodell der deutschen Forschungslandschaft zur Bewältigung der großen globalen Herausforderungen.

Solche Fortschritte sind es, die Jörg Amelung immer weiter antreiben. Das persönliche Vor-Ort-Sein ist ihm wichtig. Auch aus diesem Grund verabschiedet er sich schnell: Der nächste Termin wartet schon.

Dipl.-Ing. Werner Bähr

»Wir arbeiten an einer industriellen Revolution zum Wohle des Menschen! Bis heute habenIndustrie-Revolutionen immer nur die körperliche und einfache Arbeitsleistung durch Maschinen ersetzt. Und auch jetzt bei Industrie 4.0 und der omnipräsenten Künstlichen Intelligenz wird man auf den Menschen, der weiß, worauf es ankommt, nicht verzichten können. In meinem Forschungsgebiet muss man immer auf die relevantenDaten zurückgreifen – nur beliebig gesammelte große Datenmengen können das Problem nicht lösen. Die Routinearbeit wird sicher die Maschine übernehmen, aber der Mensch muss bei Prozessänderungen noch eingreifen können und weiter das Systemverständnis haben!«

Dipl.-Ing. Werner Bähr ist Abteilungsleiter Elektronik für ZfP-Systeme am Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren IZFP in Saarbrücken. Der Wissenschaftler hat in über 35 Jahren bei der Fraunhofer-Gesellschaft zahlreiche Großprojekte geleitet, innovative Technologien umgesetzt und in der Industrie etabliert.

Prof. Michael Bartke

WHAT’S NEXT, MICHAEL BARTKE: ZUKUNFT WIRD AUS VIELFALT GEMACHT

Professor Michael Bartke ist Forschungsbereichsleiter am Fraunhofer IAP und leitet das Fraunhofer-Pilotanlagenzentrum für Polymersynthese und -verarbeitung PAZ in Schkopau. Gemeinsam mit seinen Teams beantwortet er Fragen der Technologieentwicklung und Maßstabsvergrößerung von Polymersynthese- und Verarbeitungsprozessen – und stellt die Zukunftsfähigkeit innovativer Kunststoffe so tagtäglich unter Beweis. Vielseitigkeit und Flexibilität sind dabei Schlüsselfaktoren. Ein Ortstermin.

»Polymere sind viel mehr als die bloße Plastiktüte!« Michael Bartke sitzt in seinem Büro im Fraunhofer-Pilotanlagenzentrum in Schkopau. Von der frühmorgendlichen Lektüre einer Tageszeitung ist der Forscher nicht begeistert: Die Einseitigkeit des Leitartikels zum Thema Nachhaltigkeit sieht der Fachmann für Polymere und Verfahrenstechnik kritisch. Vor allem, weil es darin heißt, auf Kunststoffe müsse zukünftig verzichtet werden: »Sicher, Plastik in den Weltmeeren ist ein Problem, aber in erster Linie ein gesellschaftliches Problem der Müllerfassung. Aber Polymere, also die Hauptkomponenten bei der Herstellung von Kunststoffen, kommen ja viel umfänglicher zum Einsatz – etwa im Leichtbau. Oder sie schützen Lebensmittel, die sonst verderben würden.« Bartke legt die Zeitung zur Seite. »Polymere sind im täglichen Leben nicht mehr wegzudenken und werden in diversen Anwendungen benötigt. Beispielsweise Elastomere für energieeffiziente Reifen oder auch in der Medizintechnik. Hier finden sie zum Beispiel in Form von künstlichen Herzklappen oder Gelenken Verwendung.«

Der Forschungsbereichsleiter ist kaum zu bremsen. Kein Wunder, schließlich geht es um sein Fachgebiet: Im Pilotanlagenzentrum, an historischer Stätte in Schkopau, dort, wo 1937 zum ersten Mal industriell Synthesekautschuk hergestellt wurde, dreht sich alles um Polymere – innovativ, zukunftsfähig und zum Wohle des Wirtschaftsstandorts Deutschland, wie Bartke weiter ausführt. In unterschiedlich großen Anlagen werden Fragen der Technologieentwicklung und Maßstabsvergrößerung von Polymersynthese- und Verarbeitungsprozessen beantwortet. Hat etwa ein Unternehmen aus der chemischen Industrie einen neuen Kunststoff entwickelt, gilt es im nächsten Schritt die Produktionsverfahren zu entwickeln und optimieren – und Michael Bartke kommt mit seinen Teams ins Spiel. Aber es geht nicht nur um das, was als »Scale-up« die in der chemischen oder biochemischen Verfahrensentwicklung praktizierte Maßstabsvergrößerung von Herstellungsverfahren, das Hochdimensionieren und den Testlauf innovativer Materialien bezeichnet. Im Fraunhofer PAZ werden neue Produkte und innovative Technologien entlang der gesamten Wertschöpfungskette entwickelt – vom Monomer über die Synthese und Verarbeitung von Polymeren bis hin zu dem geprüften Bauteil nach Maß sowie der Bereitstellung von Mustermengen bis in den Tonnenmaßstab.

Die Kunden kommen aus allen Teilen der Welt – von den USA über Europa bis nach Asien reicht das Spektrum. Am Tag unseres Besuchs sind es die Auftraggeber eines deutschen Chemieunternehmens, die Michael Bartkes Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren Blaumännern auf Trab halten. Ständig klingeln Telefone, werden auf 1000 Quadratmeter Technikumsfläche Ventile auf- und zugedreht, Verfahren am modernen Prozessleitsystem überwacht und gesteuert, Polymerproben analysiert und Daten abgeglichen und ausgewertet.

Am Standort Schkopau bündeln die Fraunhofer-Institute für Angewandte Polymerforschung IAP und für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS ihre Kompetenzen unter einem Dach. »Hier habe ich ein hervorragendes Beispiel für die Vielfältigkeit von Polymeren und die Zusammenarbeit in der Fraunhofer-Gesellschaft!« Michael Bartke stellt sich neben einen Autoreifen, in den Ergebnisse der Elastomer-Forschung genauso eingeflossen sind wie die biowissenschaftlichen Kompetenzen der fünf beteiligten Fraunhofer-Institute und das »Scale-up«-Know-how des Pilotanlagenzentrums: »BISYKA« heißt der biomimetische Synthesekautschuk, aus dem der Reifen besteht. »Wir konnten die besonderen Eigenschaften von Naturkautschuk besser verstehen und damit einen Synthesekautschuk entwickeln, der bei ersten Straßentests im Reifen überzeugen konnte und 30 Prozent weniger Abrieb aufzeigt«, erklärt der Wissenschaftler. Im Ergebnis stelle BISYKA eine Alternative mit hohem Wertschöpfungspotenzial dar, so Bartke – zumal es bei Naturkautschuk aufgrund von ökologischen Problemen und der weltweit zunehmenden Mobilitätsnachfrage zu Verknappungen kommen könne.

»Das ist nur ein Beispiel, das beweist, wie vielfältig Kunststoffe sind – und, wie sie unser Leben besser machen.« Geht es um die Beantwortung von Zukunftsfragen, dann hat Michael Bartke, Vater von drei Kindern und Professor für Polymerisationsreaktionstechnik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, vor allem die Entwicklung bedarfsgerechter Materialien und energie- und rohstoffeffizienter Verfahren im Blick. »Es muss mehr in Systemen gedacht werden«. Um diese mit noch mehr Schlagkraft entwickeln zu können, wird das Fraunhofer-Pilotanlagenzentrum derzeit erweitert – ein weiterer Beleg für das Potenzial des Standorts. »Mit unseren vielseitigen Polymersyntheseanlagen sind wir gut am Markt positioniert und attraktiv für Absolventen«, führt Bartke weiter aus. Schon ist Michael Bartke auf dem Weg zum nächsten Meeting, die Kundinnen und Kunden des heutigen Tages wollen über die Potenziale einer neuen Kunststoffentwicklung sprechen. Worum geht es genau? »Das ist Zukunftsmusik, das darf ich nicht verraten.« Bartke lacht: »Eins steht fest: Plastiktüten werden heute nicht das Thema sein!« Dann verschwindet der Forscher, die Auftraggeber warten schon gespannt.

Thomas Bergs

WHAT’S NEXT, THOMAS BERGS: GENERATION NEXT

Thomas Bergs leitet als Direktoriumsmitglied des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie IPT in Aachen den Bereich Prozesstechnologie. Der Professor am Lehrstuhl für Technologie der Fertigungsverfahren der RWTH Aachen ist überzeugt: Nur in einer offenen, kollegialen Institutskultur können die immensen Zukunftsaufgaben gelöst werden, die sich der deutschen und europäischen Industrie derzeit stellen. Dabei helfen exzellente Fachkenntnis, Offenheit – und auch mal ein Getränk nach dem Skifahren. Ein Ortstermin.

»Kein Problem!« Thomas Bergs schaut die gut beschneite Talfahrt hinab. »Man muss sich nur trauen!« Dann fährt er den Hügel hinunter: In die Skihalle des »Alpenparks Neuss« zieht es den Ingenieur und passionierten Wintersportler Bergs von Zeit zu Zeit, um abzuschalten – oder um auf neue, inspirierende Gedanken zu kommen.

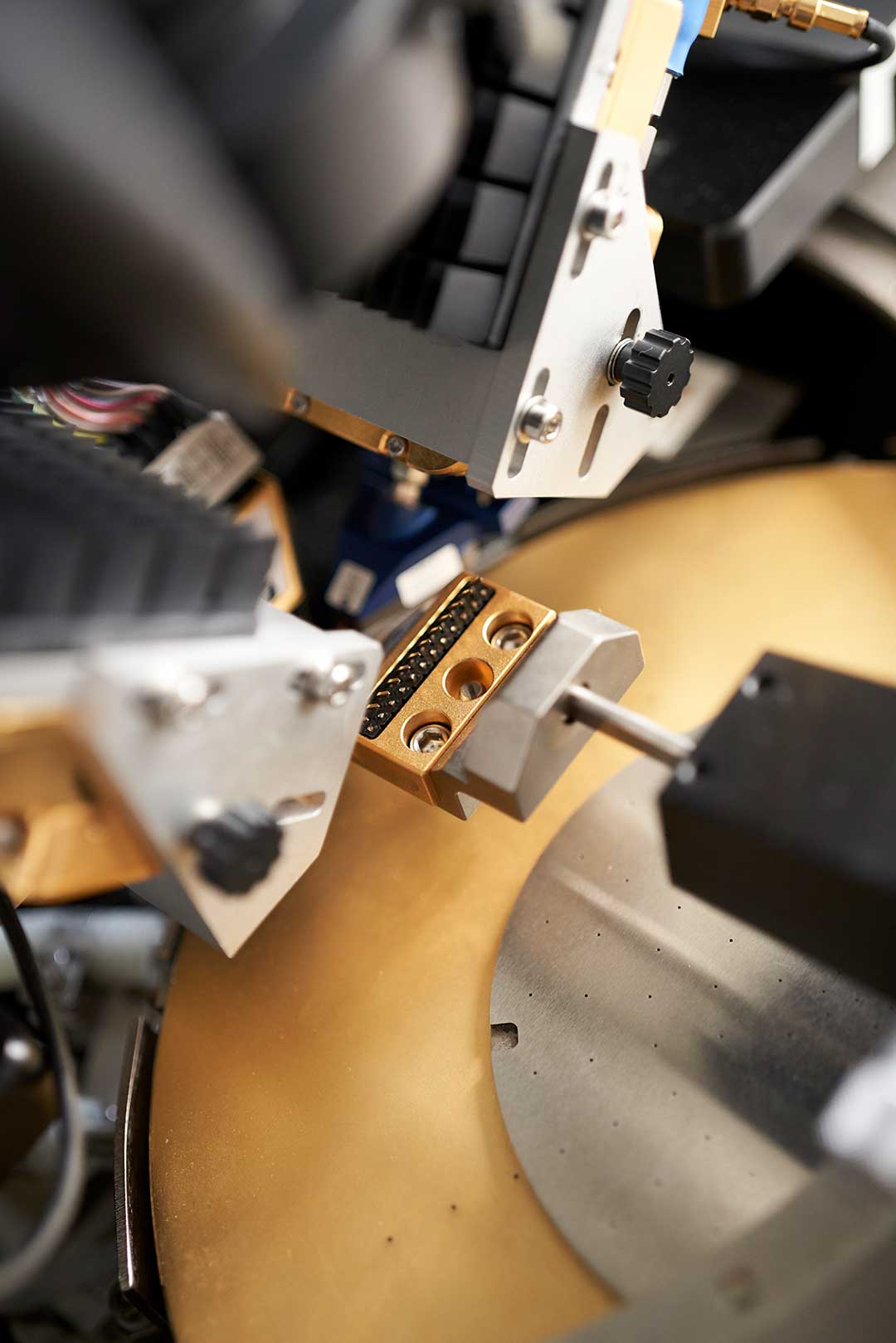

Inspiration braucht er täglich. Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT, das Bergs leitet, gehört zusammen mit dem Werkzeugmaschinenlabor WZL der Technischen Hochschule Aachen zu den größten und angesehensten Forschungseinrichtungen für die Produktionstechnik weltweit. Entwickelt werden hier Lösungen nach Maß – für die Produktion von morgen. Denn egal, ob Elektromobilität oder Life Sciences, ob Optik, Leicht- oder Werkzeugbau: Überall gilt es, die Produktion zeitgemäß weiterzuentwickeln. Allein im Automobilbereich reichen die Bedarfe, mit denen die Industrie auf das Fraunhofer-Institut zukommt, von der Fertigung verschiedenster Interieurkomponenten und Karosseriebauteile über den elektrischen Antriebsstrang mit klassischen Lithium-Ionen-Batterien und Brennstoffzellen bis hin zu optischen Elementen für Beleuchtungs- oder Fahrerassistenzsysteme.

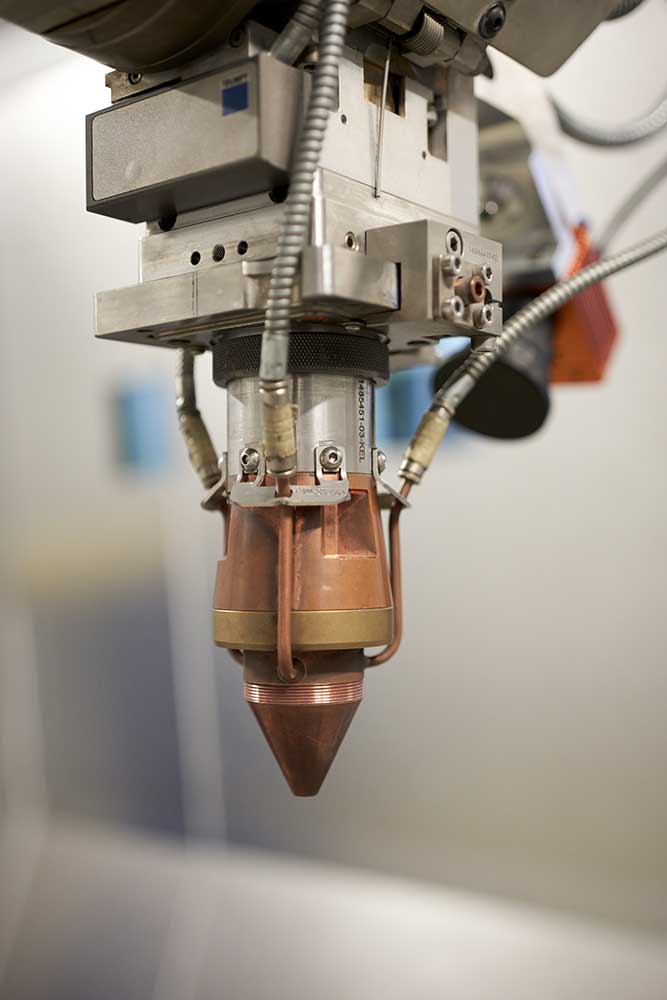

»Wir sind in vielem erfolgreich, aber wir müssen auch dranbleiben.« Zu seinem Team zählen Maschinenbauingenieure, Informatiker, Techniker. Die Vielfalt ist Bergs wichtig. »Wenn wir den internationalen Anschluss nicht verpassen wollen, dann müssen wir heute viel mehr als früher out of the box denken.« Im Technikum des Fraunhofer IPT geht Bergs schnellen Schrittes an einer Anlage vorbei, die am Institut für die Bearbeitung von Bauteilen für Flugzeug- oder Gasturbinen eingesetzt wird. »Große Projekte lösen wir nur, wenn wir nicht in engen Korridoren denken. Vor allem brauchen wir technologiebegeisterte Kolleginnen und Kollegen, denen es Spaß macht, in einer offenen, leistungsbereiten Kultur neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen.« Bergs verweilt für einen Moment vor einer Laseranlage. »Nehmen Sie nur die biologische Transformation. Hier wenden wir beispielsweise evolutionäre Prozesse zur Optimierung der Produktion an. Dafür brauchen wir nicht nur Maschinenbauer, sondern auch das Know-how von Biotechnologen und Informatikern. In der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Disziplinen liegt der Schlüssel zu Erkenntnissen, die Deutschland und Europa voranbringen!«

Für Maschinenbauer muss das Technikum des Fraunhofer-Instituts einer Welt der Wunder gleichen: Eine Flugzeugturbine steht neben Maschinen für die Optikfertigung, den Leichtbau und den Werkzeugbau – mitsamt verschiedener weiterer Prototypen für die Energieerzeugung, die Automobilindustrie oder für die Öl- und Gasförderung. »Wer erfolgreich sein will, muss an die nächste Generation denken«, führt Bergs weiter aus. Nicht nur als gute Tradition, sondern auch als einen weiteren Weg, um hervorragend ausgebildete Techniker und Ingenieure persönlich an das Institut zu binden, sieht Bergs daher die jährliche Skifreizeit des Fraunhofer IPT in Südtirol. »Ob die Kolleginnen und Kollegen Ski fahren können oder nicht, ist dabei unerheblich. Es geht um die Gemeinschaft, die Freude und den Austausch – gerne auch bei einem Getränk. Und es geht um die neuen Ideen, die durch die Vernetzung erst möglich werden!«

Ein uneingeschränkter Wille zum Zeitgemäßen zeichnet Thomas Bergs aus. Auch die Büros des Direktoriums am Institut, in die Bergs sich nun begibt, spiegeln diese Haltung: Ein Gemeinschaftsraum, halb Lounge, halb Bibliothek, ist das kommunikative Herz des Instituts. Mit seinem angenehmen, leicht abgedunkelten Licht und den modernen, bunten Sitzmöbeln erinnert es eher an ein Café für junge Leute als an das Vorzimmer zur Geschäftsleitung.

Woher kommen Ihr Engagement und Ihr Elan, Thomas Bergs? »Wir müssen großen Einsatz zeigen, um auch zukünftig in der Produktionstechnologie führen zu können. Die Fraunhofer-Gesellschaft hat hier Vorbildfunktion in ganz Europa.« Ein Aspekt ist Bergs dabei besonders wichtig: »In unserem Geschäftsbereich geht es längst nicht nur um die Digitalisierung. Die Digitalisierung ist nur ein Instrument. Worum es geht? Dass wir als Fraunhofer-Gesellschaft mit unserem gigantischen Netzwerk an Wissen Lösungen anbieten, die für die Gesellschaft insgesamt von Nutzen sind. Dieser gesellschaftliche Aspekt wird mehr und mehr in den Mittelpunkt rücken. Wenn wir das verstehen, werden wir auch die nächste Generation von Ingenieurinnen und Ingenieuren wieder begeistern können!« Dann verabschiedet sich Thomas Bergs: Der nächste Termin wartet schon. Wer ihm einmal begegnet ist zweifelt nicht daran, dass sie kommen wird, diese »Generation Next«. Und dass sie mit erfahrenen Forschern und Praktikern wie Thomas Bergs Menschen finden wird, die Freude an der angewandten Wissenschaft mit Exzellenz vereinen – und gesellschaftliche Relevanz mit einer Skifreizeit für alle Mitarbeiter.

Prof. Dr. Andrea Büttner

WHAT’S NEXT, ANDREA BÜTTNER: FORSCHUNG MIT SINN(EN)

Prof. Dr. Andrea Büttner ist Teil der Institutsleitung des Fraunhofer-Instituts für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV. Von der Aroma- und Geruchsforschung kommend, entwickelt sie Produkte für den Konsum von morgen. Wer die Analytikerin einen Tag lang begleitet, merkt schnell, dass es am Fraunhofer IVV nicht nur um Gerüche und Rezepturen geht: Büttners Team ist auf der Suche nach nachhaltigen Formen des Konsums, die Mensch und Umwelt in Einklang bringen.

Andrea Büttner steht im Eingangsbereich des Fraunhofer-Instituts für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV in Freising und wird von jungen Lebensmittelforscherinnen und Lebensmittelforschern umringt: Die Institutsleiterin hat Geburtstag. Eines ihrer Teams überreicht eine Torte mit Superwoman-Motiv, und die Münchnerin lacht von Herzen: Mit ihrer Freundlichkeit hat sie, so scheint es, das ganze Institut angesteckt. Auf dem Weg in ihr Büro grüßt Büttner Teams aus dem Technikum und den Laboren; das Interesse gilt der Arbeit der anderen, auch abteilungsübergreifend. Andrea Büttner ist Mutter von drei Kindern, Professorin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Fraunhofer-Führungskraft. Weil sie eine Frau ist, wird ihr oft eine ganz bestimmte Frage gestellt: Wie regelt sie all das, und wie behält sie dabei ihre freundliche, bodenständige Art? Die Antwort kommt blitzschnell: »Es ist eher umgekehrt. Ohne Bodenhaftung könnten wir am Institut keine Erfolge erzielen.«

Andrea Büttner ist Sinnesforscherin, aber auch Analytikerin für Produkte und Prozesse. Sie konzentriert sich darauf, was Verbraucher anspricht. Im Fokus ihres Instituts stehen mehr und mehr Themen wie Umwelt und Recycling. Gerade hier gilt es zu erforschen, wie Menschen auf wiederverwertete Produkte und Verpackungen reagieren – was sie dazu bringt, sie anzunehmen. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Interaktion der Sinne: Das Zusammenspiel von Optik, Textur und Geruch beeinflusst maßgeblich das Kaufverhalten. Schließlich hänge an der Nase »ein ganzes Gehirn«, so die Wissenschaftlerin. Und das Fraunhofer IVV arbeitet daran, zu verstehen, wie dieses Gehirn funktioniert – um dann abteilungsübergreifend entsprechende Produkte zu charakterisieren und weiterzuentwickeln.

Mit einem Betriebshaushalt von über 22 Millionen Euro und insgesamt 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden am Fraunhofer IVV für Auftraggeber aus der Industrie Herstellungs- und Verfahrenstechniken erarbeitet, die den Konsum verändern können. »Unser Institut entwickelt beispielsweise Prozesse zur Gewinnung und Verarbeitung pflanzlicher Rohstoffe, unter anderem durch Fermentation. Hierbei geht es um das gezielte Umwandeln organischer Stoffe durch Mikroorganismen bzw. Enzyme. Das Ziel ist es, langfristig tierische Rohstoffe zu ersetzen und so die Tierhaltung einzugrenzen, und zugleich Produkte zu entwickeln, die schmecken und gut sind für die Gesundheit«, erklärt die Forscherin. »Nehmen Sie als Beispiel nur pflanzliches Protein. Das kann eine echte Alternative zu Käse und Joghurt sein.«

Ein Ergebnis ist das am IVV entwickelte Lupineneis ›Lupinesse‹. Das Eis, das in einer großen Supermarktkette landesweit erhältlich ist, wird am Fraunhofer IVV in einer Glasvitrine ausgestellt. »Hier haben Verfahrenstechnik und sensorische Forschung exzellent zusammengearbeitet«, erklärt die Professorin. Dann berichtet sie, wie bei der Entwicklung Lupinenproteine isoliert, veredelt und in Rezeptur gebracht wurden, wie die Abteilungen des Hauses pflanzliche Öle ›formulierten‹, Aromen auf die neue Rezeptur anpassten. Andrea Büttner spielt im Team: »Das ist schließlich meine Aufgabe als Institutsleiterin – Expertisen stärken und zusammenbringen.«

Frage an die Expertin: Wie werden wir morgen einkaufen? »Den Supermarkt, wie wir ihn heute kennen, wird es womöglich in Zukunft nicht mehr geben. Wir müssen Konsum an vielen Stellen ganz neu denken, sonst zerstören wir unsere Lebensgrundlage. Hier am Institut werden wir als Nächstes an neuen Verpackungs- oder Vertriebskonzepten arbeiten, mit denen wir einen Paradigmenwechsel unterstützen möchten«, sagt Andrea Büttner. Und sie fügt hinzu: »Die Bereitschaft zum Umdenken nimmt massiv zu. Die Welt sieht, dass etwas passieren muss – und wir hier am Fraunhofer IVV sind am Rotieren, um den Bedarf zu bedienen und neue Lösungen und Antworten zu finden.«

Am frühen Nachmittag steht Andrea Büttner mit Doktorandin Bianca Lok im Chemielabor des Instituts und überprüft Recyclate in Gefäßen. Hoch konzentriert setzt sich die Nachwuchswissenschaftlerin ihres Teams vor ein Olfaktometer, ein Gerät, mit dem sich Gerüche präzise dosieren lassen. Ihre Reaktionen auf den Geruch, beispielsweise Atmung und Herzschlag, werden mit verschiedenen Systemen erfasst Oft sind es sogar unbewusst wahrgenommene Gerüche oder unterschwellige Reize, die in den Probanden eine Reaktion auslösen, und gerade bei Produkten der modernen Welt sind diese Reaktionen besonders interessant und wichtig. »Wir sind auf der Suche nach Geruch- und Reizstoffen, die heute oft noch weitgehend unbekannt sind und die in Produkten nicht auftreten dürfen. Und eine wichtige Aufgabe ist gerade, Recyclingmaterialien zu entwickeln, die nicht mehr riechen – und neuen Plastikverpackungen in nichts nachstehen«, sagt Bianca Lok. Der Durchbruch gelingt heute noch nicht. Aber das Team von Frau Büttner ist anderen Forschergruppen um mehrere Nasenlängen voraus. Denn sie sind diejenigen, die wissen, wonach sie suchen. Und vor allem, was sie tun müssen, um Produkte zu optimieren und Schadstoffe zu vermeiden.

Energie tankt Andrea Büttner an solchen Tagen am liebsten im Garten ihres Instituts. Das große Gatter öffnen, ein paar Früchte prüfen: Das bringt die Freude zurück. »Mir ist es wichtig, etwas in den Händen zu halten. Mein Vater war Schreiner. Ich fand es gigantisch, wenn ein Schrank als Ergebnis seiner Arbeit im kleinen Betrieb entstand. Ganz zu schweigen von dem Geruch. Deshalb ist natürlich auch Holz, mit all seinen Produkten, ein neues wichtiges Forschungsfeld für uns.« Weil ihr früh klar war, dass die Schreinerei nicht ihr Fachgebiet werden würde, immatrikulierte sich Büttner als eine von fünf zugelassenen Studierenden pro Semester an der Münchner LMU für Lebensmittelchemie. »Mich begeisterte schon damals, wie die Disziplinen ineinandergreifen: Mikrobiologie, Biochemie, Lebensmittelrecht, Verfahrenstechnologie, Ernährungsphysiologie, Medizin, Toxikologie.

Am Ende des Tages verabschiedet sich Andrea Büttner mit einem Ernährungstipp aus ihrer Praxis als Lebensmittelchemikerin: »Essen Sie möglichst vielseitig – bei einer breiten Diversifizierung sinkt das Vergiftungsrisiko enorm!« Dann beißt sie in eine saftige Frucht. »Sehen Sie«, sagt sie, »es schmeckt!« Und es scheint, als sei die tägliche Beschäftigung mit allen Sinnen das schönste Geburtstagsgeschenk, das man der Aromaforscherin machen kann.

Dr.-Ing. Thomas Dallmann

WHAT’S NEXT, THOMAS DALLMANN: DIE ZUKUNFT AUF DEM RADAR

Dr.-Ing. Thomas Dallmann ist Teamleiter der Forschungsgruppe Aachen des Fraunhofer-Instituts für Hochfrequenzphysik und Radartechnik FHR. Über den Austausch zwischen Universität und angewandter Forschung und über die Zukunft von Radarsystemen sprach Dallmann bei einem Ortstermin.

Die Zukunft entsteht in der Melatener Straße in Aachen, in einem Bau, ausgerechnet, der wirkt wie aus der Zeit gefallen: Der Hochschul-Solitär aus den 1950er-Jahren gehört zur RWTH Aachen, der größten Hochschule für technische Studiengänge in Deutschland. Hier arbeitet Thomas Dallmann mit seiner Forschungsgruppe, die eigentlich zum Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik FHR in Wachtberg gehört. Der Mittdreißiger führt seine Besucher in den ersten Stock des Instituts, um ein Kernstück seiner Arbeit vorzustellen.

Dallmann referiert über ein Forschungsprojekt, mit dem Kunden aus dem Automobilbereich und Zulieferer neue Radare viel einfacher testen können als bisher: ATRIUM ist eine Art virtuelle Umgebung, die einer hohen Zahl verschiedenartiger Fahrzeugtypen angepasst werden kann und mit der sich das Verhalten neuer Technik auch in komplexen Verkehrssituationen exakt überprüfen lässt – für eine schnellere, kostenschonende Entwicklung neuer, fehlerfrei funktionierender Radare. Und Radarsensoren werden zukünftig schließlich noch relevanter, weil sie anstelle der Passagiere in selbstfahrenden Autos durchgängig auf den Verkehr achten. Bereits heute erkennen Radarsensoren selbstständig Hindernisse und leiten Bremsungen ein. »Derzeit werden solche Sensoren auf mehreren Tausend Kilometer Fahrtstrecke getestet.« Thomas Dallmann schaut versonnen aus dem Fenster. »Das ist ein ausgesprochen zeit- und kostenintensiver Prozess – und einer, dessen Sicherheit bisweilen noch zu wünschen übrig lässt.« Mit ATRIUM können viele dieser Tests ins Labor verlegt werden; erläutern lässt sich dies anhand der heute angeschlossenen Version des Simulators. »Mittels Radarzielsensoren können wir Fahrszenarien nachbauen und damit ganze Echolandschaften simulieren«, erklärt Dallmann. »Radarsensoren, welche darauf basieren, Signale auszusenden und deren Reflektionen wieder zu empfangen, benötigen solche Echolandschaften, um anhand der Empfangssignale die sie umgebenden Objekte detektieren und analysieren zu können.« Menschen, Ampeln, Bäume, Autos: bis zu 300 Reflexionen wird ATRIUM bald generieren können, da ist sich Dallmann sicher. »Damit können wir neue Sensoren für das autonome Fahren realitätsnah in vollem Umfang testen.«

Ganz generell ist Thomas Dallmann überzeugt, dass die Präsenz von Radarsystemen zunehmen wird – weit über den Bereich des autonomen Fahrens hinaus. »Netzwerke von Radaren werden immer relevanter – vor allem angesichts intelligenter, vernetzter Fabriken, die ohne Radar kaum funktionieren werden«, so der Wissenschaftler. Insgesamt würden die Anwendungen aber immer kleiner – wie etwa beim gestengesteuerten Google-Handy Pixel 4, das kleine Fingerbewegungen bereits mit dem Radar-Chip »Soli« erkennt.

Dallmann selbst nahm übrigens schon als Schüler mit einem Funkpeilsystem an »Jugend forscht« teil, bevor er Elektrotechnik und Informationstechnik an der Exzellenzuniversität RWTH Aachen studierte. Danach war er erst als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Hochfrequenztechnik der RWTH tätig, dann als Teamleiter der Forschungsgruppe Aachen des Fraunhofer FHR. »Dass wir vom Fraunhofer-Institut aus als eine Art Satellit mitten in der Universität sitzen, von diesem Wissenstransfer profitieren Forschung und Hochschule gleichermaßen.« Auf der Autofahrt zum Fraunhofer-Institut in Wachtberg gerät der Forscher ins Schwärmen. »Das Fraunhofer FHR ist eines der größten Radarinstitute der Welt. Hier sehen wir eindrucksvoll, was für eine Bandbreite Radartechnologie heute in Forschung und Anwendung bietet.«

Das Thomas Dallmann zugeordnete Fraunhofer-Institut in Wachtberg bei Bonn erkennt man schon von Weitem an einem ganz besonderen Wahrzeichen: Das Weltraumbeobachtungsradar TIRA, eine kreisrunde Radarkuppel, ist mit seinem beeindruckenden Durchmesser von 47,5 Metern nicht zu übersehen. Im Auftrag von Raumfahrtorganisationen aus der ganzen Welt werden mit seiner Hilfe Radarverfahren zur Erfassung und Aufklärung von Objekten im Weltall entwickelt – von der Interkontinentalrakete bis hin zum Elektroschrott. Im Inneren der in Europa einzigartigen Kugel indes ist der Forscher nur sehr selten anzutreffen: Zwar sei das Radom vor Ort das größte der Welt. Mit seiner Forschungsgruppe beschäftige er sich aber, gewissermaßen gegenteilig, mit den allerkleinsten Anwendungen von Radar in Sensorform. Aber, das weiß Thomas Dallmann ganz genau: »Auch die kommen jetzt schon ganz groß raus!«

Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Keming Du

»Meine Zukunftsvision? Eine ›smarte Gesellschaft‹ der Zukunft, in der KI, Haushaltsroboter oder Fernmedizin das Leben älterer Menschen unterstützen. Mein Forschungsbereich, die Lasertechnologie, spielt eine unverzichtbare Rolle, wenn es um die Produktion von multifunktionalen, intelligenten Geräten geht. Ich denke da beispielsweise an hochbrillante und flexible Displays. Hier ist eine Präzision erforderlich, die heute zunehmend von Ultrakurzpulslasern generiert wird.«

Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Keming Du ist ein renommierter Pionier in der industriellen Lasertechnik und hat am Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT in Aachen gearbeitet, zuletzt als Abteilungsleiter für Hochleistungslaser. 2001 gründete er die EdgeWave GmbH, die innovative Lasertechnologien anbietet.

Dr. Claudia Gärtner

WHAT’S NEXT, CLAUDIA GÄRTNER: KLEINE ZUKUNFT, RIESENGROSS

Die Firma microfluidic ChipShop der Gründerin und Fraunhofer-Alumna Dr. Claudia Gärtner entwickelt und fertigt Mini-Labore, sogenannte Lab-on-a-Chip-Systeme, im Streichholzschachtel-Format. Sie ist Trendsetterin dieser Technologie und zählt zu den Weltmarktführern. Forschung und Entwicklung werden im Unternehmen groß geschrieben. Mit dem Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF in Jena kooperiert Gärtner intensiv – zur Entwicklung der nächsten Generationen voll miniaturisierter biologischer und chemischer Labore. Die Chefin überzeugt dabei mit Durchsetzungsvermögen, Organisationstalent und Unternehmergeist.

Wenn Claudia Gärtner mit ihrem Sohn in den USA ist, heißt dies nicht Urlaub, sondern »ChipShop«: Der 17-Jährige ist bei Kunden und Forschungspartnern vor Ort und in der Mikrofluidikszene schon fest eingeführt. »Mit einer Exportquote von 80 Prozent sind wir permanent unterwegs«, fügt die Gründerin hinzu.

An einem strahlend schönen Morgen sitzt Claudia Gärtner kerzengerade am Konferenztisch ihres Büros in einem Technologiepark am Rande Jenas, der Heimat von Carl Zeiss, Schott und Co. Thüringens »Unternehmerin des Jahres« gerät ins Schwärmen, wenn sie von den Förderstrukturen in den USA spricht: »In Deutschland stimmen die Labore, passt die Forschung. Aber wir müssen unsere Patente besser nutzen, müssen mehr in Richtung Markt denken!«

Ist der Standort Jena für Hightechunternehmen nicht auch ein Erfolgsfaktor? Immerhin können hier durch Technologie- und Forschungspartner vor Ort, durch Unterstützung von Stadt und Land Ansiedlungen von Firmen exzellent umgesetzt werden. »Sicher – wenn Deutschland, dann Jena!« Die Chemikerin betont aber auch, dass man mehr tun könne. Auf ihrer Wunschliste steht ein offenerer Umgang mit Patenten – nur so würden aus den hervorragenden Ergebnissen der öffentlich geförderten Projekte auch tatsächlich erfolgreiche Innovationen.

Gärtner weiß, wovon sie spricht: Ihr Unternehmen ist seit 17 Jahren erfolgreich am Markt; mit inzwischen 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist man international aktiv. Als »beispielhaft« für das »stürmisch wachsende Geschäft mit Mikro- und Nanotechnik« bezeichnete das Wirtschaftsmagazin »Bilanz« ChipShop bereits 2014 – und zitierte die Wirtschaftsberater von McKinsey, die dem Mikro- und Nanotechnologie-Bereich ein Milliardenwachstum prophezeiten.

Wer ChipShop besucht, der spürt, dass die Prognosen stimmen. in den Reinräumen und Laboren, Besprechungszimmern und Fluren des Firmengebäudes herrscht hoch konzentrierte Betriebsamkeit. Teams aus den Ingenieurwissenschaften, aus Physik, Biologie, Chemie und Werkzeugbau bilden eine bunte, aber aufgeräumte Mischung, die hervorragend in das multikulturell geprägte, Hightech-affine Jena passt. Jedem Bereich des Hauses ist eine Farbe zugewiesen; die Chefin arbeitet in fliederfarbener Umgebung. »Wir haben als Büro und Labor mit zwei Personen angefangen«, erinnert sich Gärtner. Vor der Selbstständigkeit mit eigenem Unternehmen hatte sie bei Fraunhofer gearbeitet. Ihr war klar geworden, dass eine große Nachfrage nach »Streichholzschachtel-Laboren« bestand. Dies war die Geburtsstunde von ChipShop: Die Ausgründung wurde vom Applikationszentrum Mikrotechnik Jena und dem Fraunhofer IOF unterstützt.

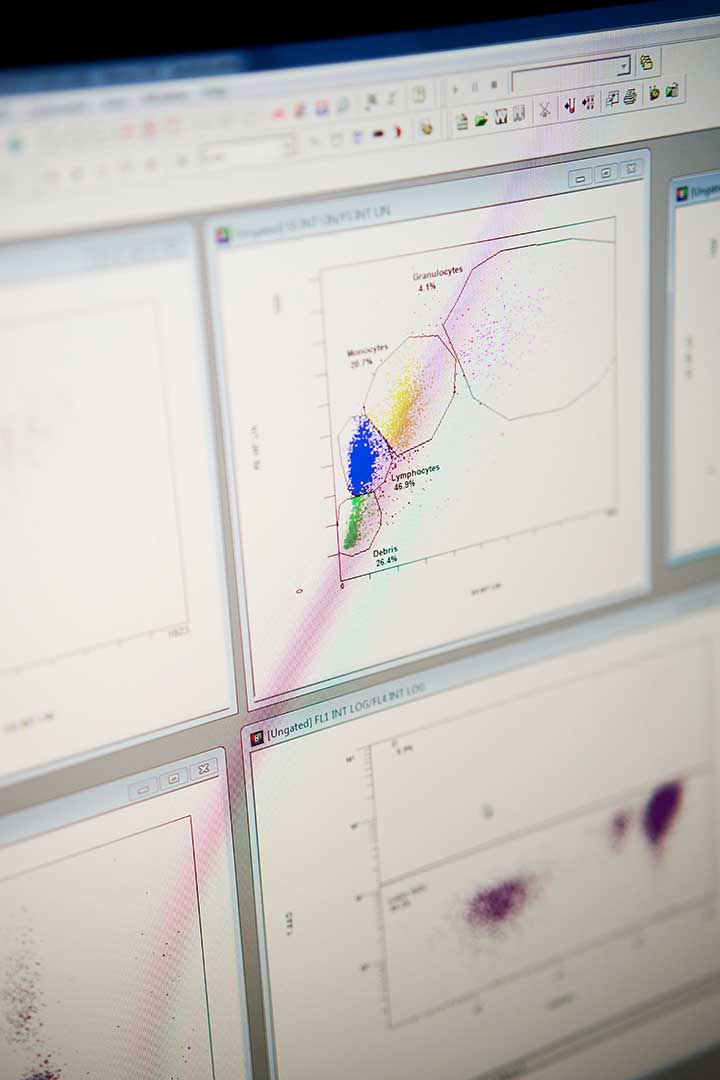

Der Weg von ChipShop führte dann über ein Gründerzentrum, etliche Jahre im Gebäude von Carl-Zeiss-Jena und 2011 in das eigene Gebäude. Anwendungen sind hier und heute weit über den medizinischen Bereich hinaus zu finden. In den Laboren sind Schnelltests für den Pilzbefall von Getreide, die Wasserqualität oder Analysesysteme für die Qualität von Weinen zu finden; auch Tropenkrankheiten oder Grippeinfektionen lassen sich mit Gärtners Systemen nachweisen. Wird sie nach den Alleinstellungsmerkmalen ihres Unternehmens gefragt, listet Claudia Gärtner drei Faktoren auf: Zum einen bietet ChipShop Standardkomponenten für den Einstieg in die Mikrofluidik an. Maßgeschneidert ist das Angebot der vollständigen Technologiekette vom Verbrauchsartikel Chip über das Betriebsgerät hin zum biologischen Testverfahren. Ziemlich einzigartig – zumindest in diesem Segment – ist auch die Unternehmensstruktur: 100 Prozent der Anteile sind in der Hand der Gründerin. Gärtner beschreibt dies so: »Wir sind ein typisch deutsches, mittelständisches Unternehmen: Eigentümergeführt, von Beginn an profitabel mit einer einzigartigen technologischen Expertise und auf nachhaltigen Erfolg ausgerichtet.«

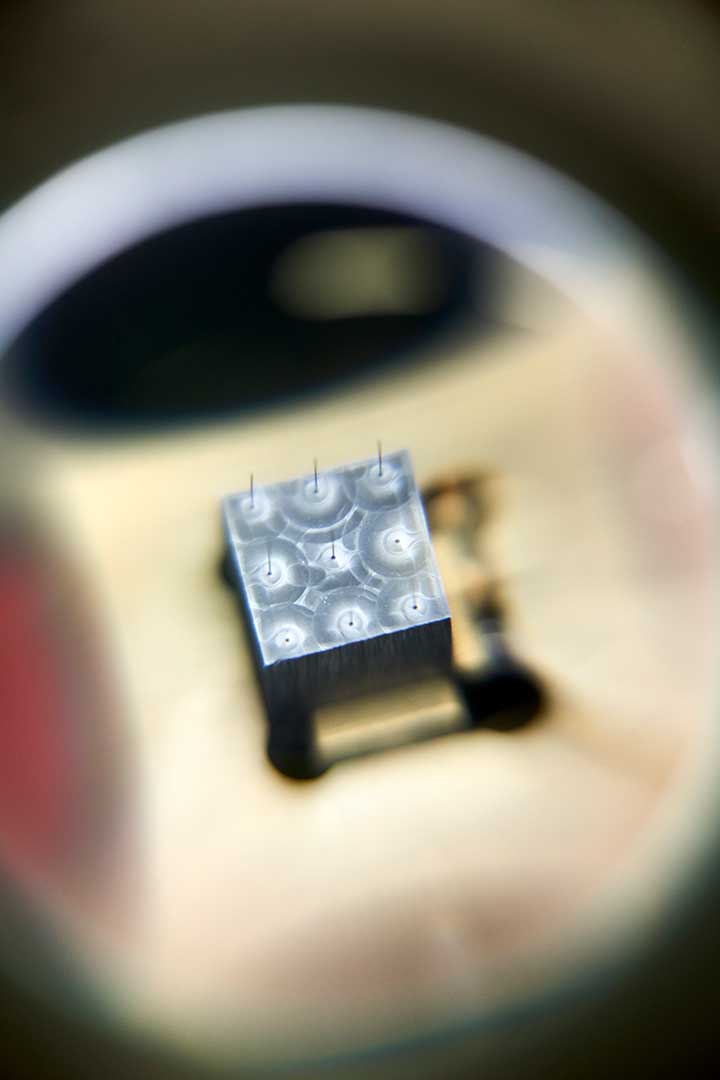

Am frühen Nachmittag besucht Claudia Gärtner ihren früheren Arbeitgeber, das Fraunhofer IOF. Gemeinsam mit dem Wissenschaftler Falk Kemper hat sie hier gerade ein Projekt aus dem Bereich der gedruckten Elektronik abgeschlossen, das Anschlussprojekt läuft mit kanadischen Partnern. Beide beugen sich über einen Einweg-Chip und ein Mini-Gerät, das es marktfähig zu machen gilt. Ein gemeinsames Ziel ist, mit gedruckter Elektronik, Chip und Smartphone Krankheitserreger künftig mit nur einem Tropfen Blut in wenigen Minuten nachzuweisen.

»So lässt sich in manchen Fällen vor Ort beantworten, ob hinter einem Magengrummeln eine ausgemachte Infektionskrankheit steckt«, erklärt Gärtner. Ihren Erfindungsreichtum, insbesondere aber auch ihr Durchsetzungsvermögen auf dem Weltmarkt begründet die sympathische Schnellrednerin so: »Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, meine Eltern sind selbständig. Die Devise war immer: Du kannst alles erreichen. Du musst halt dafür arbeiten!« Wird es Frauen hierzulande nicht eigentlich recht schwer gemacht? »Das ist völliger Käse!« Gärtner freut es sichtlich, dass sie anderer Meinung ist als ihr Gegenüber. »Ich habe keinen Moment darüber nachgedacht, ob sich drei Kinder und Selbstständigkeit vereinbaren lassen. Ich habe es einfach gemacht!«

Den Abend verbringt Claudia Gärtner Zuhause. Das Familienpferd versorgen, Interviewfragen beantworten, sich auf eine Telefonkonferenz vorbereiten und für Sohn Finn kochen – irgendwie schafft sie das alles gleichzeitig. »Für uns war es immer selbstverständlich, im Betrieb zu helfen«, erzählt Finn. Mit Blick auf ihren Sohn beantwortet die Gründerin auch die Frage: What’s next? »Wir werden eine Beteiligungsfirma aus der Taufe heben, die junge Unternehmer unterstützt. Gelebtes Unternehmertum, Spaß an der Sache und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen möchte ich den Heranwachsenden mitgeben – so wie ich es erfahren habe. Eine Firma, komplett von Jugendlichen betrieben, das wäre doch mal was!« Und schon verabschiedet sich die Wissenschaftlerin, Unternehmerin und Mutter zu einer Skype-Konferenz mit US-Kunden: In Amerika hat der Tag gerade erst begonnen.

Dr.-Ing. Horst Gieser

»Ich sehe in der Zukunft eine Welt voller Chancen bei der Suche nach einfachen, zuverlässigen und sicheren Lösungen für immer komplexere Herausforderungen. Daran arbeiten begeisterungsfähige, interdisziplinäre Fraunhofer-Teams: Sie vereinen Praxisbezug mit forschender Neugier über Grenzen hinweg. Ich freue mich darauf, aus meiner langjährigen Erfahrung in der Mikroelektronik heraus, auch künftig Aufgaben zu analysieren, Impulse zu setzen und innovative Lösungen anzubieten.«

Dr.-Ing. Horst Gieser ist Gruppenleiter an der Fraunhofer-Einrichtung für Mikrosysteme und Festkörper-Technologien EMFT in München. Mit seinem Team hat er unter anderem eine Testmethode für die Charakterisierung und Qualifikation von integrierten Schaltungen erfunden und weltweit etabliert.

Prof. Dr. Stefan Glunz

»Welche Erfindung wir bei Fraunhofer in Zukunft machen sollten? Als Star-Trek-Fan würde ich sagen: Beamen! Aber da wir beim Heisenberg-Kompensator noch immer nicht weitergekommen sind, sollten wir es eine Nummer kleiner halten: Ich wünsche mir eine Solarzelle, die elektrische Ladung speichern kann, um den Umbau des Energiesystems zu erleichtern. Übrigens war Solarenergie, als ich vor 25 Jahren am Fraunhofer ISE angefangen habe, eine Vision für wenige. Jetzt ist sie Realität. Und wir forschen weiter, um den Wandel hin zu erneuerbaren Energien voranzutreiben.«

Prof. Dr. Stefan Glunz ist Bereichsleiter »Photovoltaik – Forschung« am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE und lehrt an der Albert- Ludwigs-Universität Freiburg. Das Fraunhofer ISE erzielt immer neue Effizienzrekorde für Solarzellen und trägt zum weltweiten Erfolg der Photovoltaik bei: So hält es mit 22,3 Prozent den Weltrekordwirkungsgrad für multikristalline Siliciumsolarzellen – und einen Spitzenwert für die Wandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie von 46,1 Prozent.

Dr. Stephanie Günther

»Mein Zukunftsziel: eine effiziente und umweltverträgliche Luftfahrt!«

Dr. Stephanie Günther arbeitet am Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut, EMI in Freiburg. Warum die Historikerin ihren Job in einem Museum gegen das Abenteuer saubere Luftfahrt eingetauscht hat und sich auf eine Zukunft mit Lufttaxis freut, erzählt sie im Interview.

Promoviert haben Sie in Neuerer und Neuester Geschichte. Fühlen Sie sich heute im Forschungsumfeld der Fraunhofer-Gesellschaft zu Hause?

Ja, sehr. Tatsächlich ist die Fraunhofer-Gesellschaft das Beste, was mir passieren konnte. Die Geschichtswissenschaften beschäftigen sich mit den Strategien der Vergangenheit. Bei Fraunhofer ist mein Thema heute die Strategie der Zukunft: Es geht darum, die wichtigen Themen zu identifizieren und danach zu fragen, wo die Chancen für die Zukunft liegen.

Das tun Sie gerade im Rahmen des EU-Projekts Clean Sky 2. Was ist zum Beispiel Ihre Aufgabe beim derzeit größten europäischen Luftfahrt-Forschungsprogramm?

Ich bin im strategischen Management an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik und Wirtschaft tätig. Das ist besonders spannend – gehört es doch zu den Zielen der europäischen Luftfahrt, die Lärmbelästigung um 65 Prozent zu senken, die CO2-Emissionen um 75 Prozent und die Stickoxidemissionen um 90 Prozent. Hier will auch Clean Sky 2 einen Beitrag leisten. Gleichzeitig soll für die Materialien und Komponenten der Flugzeuge ein ökologischer Lebenszyklus eingeführt werden, der Entwicklung, Herstellung, Wartung und Recycling berücksichtigt. Zu einer effizienteren und umweltverträglicheren Luftfahrt der Zukunft beitragen zu können ist eine sehr erfüllende Aufgabe.

Gibt es noch etwas anderes, worauf Sie ganz persönlich in der Zukunft gespannt sind?

Es klingt nach Science-Fiction, aber ich glaube, dass Lufttaxis zur Entlastung des Nahverkehrs in großen Ballungszentren die Zukunft sein werden.

Dr. Stephanie Günther ist Geschäftsfeldmanagerin für Luftfahrt am Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut, EMI in Freiburg und Expertin für öffentliche Forschungsförderung. Im Rahmen des Luftfahrt-Forschungsprogramms Clean Sky 2 vertritt sie die Interessen der Fraunhofer-Gesellschaft in einem Gremium aus Vertretern von EU-Kommission, Luftfahrtindustrie und anderen Forschungspartnern.

Dr.-Ing. Udo Gommel

WHAT’S NEXT, UDO GOMMEL:WIE REINHEIT HIGHTECH MÖGLICH MACHT

Nach einem kräftigen Regen ist die Luft frisch und klar, als Udo Gommel am frühen Morgen an seinem Schreibtisch im ersten Stock des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung IPA Platz nimmt. Lange hält es den Leiter der Abteilung Reinst- und Mikroproduktion nicht auf seinem Stuhl; Udo Gommel ist ein Bewegungsmensch. »Wir Reinraumspezialisten sind halt dynamische Typen. Schließlich ermöglich wir die Hightech der Zukunft. Die Schlüsselindustrien von morgen kommen nur mit Reinheitstechnik voran«, führt er aus. »Von der Batterieproduktion bis zur Biotechnik – wegen des hohen Miniaturisierungsgrads ist Reinheit entscheidend.«

Als Rein- oder Reinstraum werden Orte bezeichnet, in denen die Konzentration luftgetragener Teilchen – also sämtlicher Partikel und Stoffe, die in der Luft schweben –besonders gering gehalten wird. In der Lasertechnologie, in der Luft- und Raumfahrt und in der Nanotechnologie ist genau diese absolute Sauberkeit gefragt, damit Mikropartikel die Funktionsfähigkeit von mikroskopisch kleiner Komponenten nicht beeinträchtigen. Folglich kann sich Gommels Team vor Aufträgen kaum noch retten. Die Augen des Wissenschaftlers strahlen. »Nehmen wir nur die Qualität von Mikrochips. Sie ist stark von der Luftfeuchte abhängig, in der sie produziert werden – von der Kombination aus Partikelfreiheit, Chemikalienfreiheit und Restfeuchte«, so der Experte. »Viele Anwendungen funktionieren hier nur unter extremer Sauberkeit: hochpräzise, keim- und kontaminationsfrei.« Mit seinem Know-how berät der Forscher täglich Partner aus der Industrie. Von der Konzeptionsphase bis zur Inbetriebnahme ganzer Fertigungsstraßen führt er Analysen im Ultraspurenbereich durch, optimiert und zertifiziert Maschinen, setzt die reinheitstechnische Planung und Auslegung um. So werden jährlich mehrere hundert Industrieprojekte realisiert, womit das Fraunhofer IPA einen beachtlichen Anteil seines Projektvolumens von insgesamt 70 Millionen Euro erwirtschaftet.

Am frühen Vormittag beschäftigt sich Udo Gommel mit der eingehenden Post des Tages. Der Wissenschaftler ist ein geschätzter Redner, und so liegt wieder einmal eine Anfrage auf seinem Tisch, dieses Mal für einen Fachvortrag auf einer Tagung des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI). Über 50 wesentliche, international relevante Normen und Methoden zur Kontaminationskontrolle und Bewertung reinheitstauglicher Anlagen wurden unter seiner Leitung oder Mitarbeit entwickelt und zwischenzeitlich tausendfach von Unternehmen in Anspruch genommen. Begonnen hat das bereits mit seiner Doktorarbeit, in der der junge Physikstudent ein Verfahren zur Überprüfung der Reinraumfähigkeit von Gerätschaften präsentierte, das bis heute über zweitausendmal Verwendung fand. Gommel lächelt. »Mich interessiert Forschung, die umgesetzt wird, die nützlich ist. IT-Security, Kameratechniken und Sensoren, die das Leben sicherer machen: Das alles wird mit Reinheitstechnik aufgebaut. Das ist doch ein hoch interessantes Themenfeld!« Beim Nutzwert indes geht es nicht nur um die Wirtschaft. Immerhin ist die Reinheit der Meere und der Luft ein gesamtgesellschaftliches Thema – und ein weiterer Fokus des Fraunhofer IPA. »Die Luft draußen nehmen Sie mit Sicherheit als sauber wahr.« Udo Gommel schaut nachdenklich aus dem Fenster; es hat wieder zu regnen begonnen. »Wussten Sie, dass jeder Mensch 5 Gramm Mikroplastik pro Woche zu sich nimmt? Das entspricht etwa dem Gewicht einer Kreditkarte! Unglaublich, oder? Hier warten immense Herausforderungen auf uns.« Wieder klingelt es. »Endlich! Mein Team ist da. Lassen Sie uns den Reinraum betreten!« Schnell geht es ein Stockwerk tiefer, wo sich ein halbes Dutzend Wissenschaftler in den reinsten Analysebereich der Welt schleusen lässt. Der ist zehnmal sauberer, als es die höchste Luftreinheitsklasse ISO 1 vorgibt – höchstens zehn Nanopartikel dürfen hier in einem Kubikmeter Luft schweben. »Das ist so, als hätte jemand das gesamte Volumen des Mondes komplett leer gesaugt – und dabei zehn Kugeln mit einem Radius von je 1 Meter vergessen«, erklärt Gommel. Ein normales Büro erreiche meist Klasse 9; in der Luft schweben dann Milliarden kleiner Partikel.

Im Inneren des Reinraums überprüft sein Team einen Roboterarm; die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen Mundschutz, verständigen sich in Zeichensprache. Wer eine Kamera einschleusen und filmen will, muss dafür knapp drei Stunden Zeit mitbringen – so streng sind die Vorgaben, damit im reinsten Reinraum der Welt auch alles sauber bleibt. Gommel selbst spricht per Kastentelefon mit jungen Doktorandinnen und Doktoranden. Sie testen neue Funktionalitäten von CAPE, einem zeltähnlichen System, das sich in einer Stunde aufbauen lässt – ein ›Reinraum on Demand‹. Andere Anwendungen, mit denen regelmäßig gearbeitet wird, sind Riboflavintest und CO2-Verfahren. Während bei Ersterem fluoreszierende Partikel zum Einsatz kommen, ist es beim zweiten Schnee: »Um Anlagen, Maschinen und Produkte wirklich rein zu halten, hilft das Absaugen von Partikeln allein nicht. Beim CO2-Verfahren verwenden wir Schneekristalle. Verunreinigungen werden zunächst durch das sehr kalte CO2 versprödet, dann bei der exposionsartigen, ca. 600-fachen CO2 -Volumenvergrößerung von der Oberfläche regelrecht abgesprengt, um abschließend abgesaugt zu werden.

Mitreißend erzählt der Reinraumtechniker von seinem Expertenteam aus den Bereichen Maschinenbau und Ingenieurwissenschaft, Geologie und Verfahrenstechnik – von Schmierstoffen und Absaugungen, Montageprinzipien und Oberflächenmodifikationen. Ist er jeden Tag so energiegeladen? »Mir ist wichtig, Interesse an der Forschungsleistung zu wecken.«, sagt Udo Gommel. Die Verantwortung ist groß. In einer aktuellen Projektierung beträgt das Investitionsvolumen der Gesamtanlage, die mithilfe der Leistungen des Instituts konzipiert, aufgebaut und bewertet werden, ca. 250 Millionen Euro.

Noch höher ist das Gesamtvolumen von Projekten, die das Fraunhofer IPA buchstäblich ins Weltall fliegen lassen. Auf 600 Millionen Euro schätzt Gommel die Kosten zukünftiger Weltraumprojekte, an denen sein Team beteiligt sein könnte. Wie ist es zur Zusammenarbeit gekommen? Als eine Delegation der European Space Agency (ESA) vor wenigen Jahren den Campus der Universität Stuttgart besuchte, ging es eigentlich um die biologische Sauberkeit von Oberflächen. Das klassische Sterilisieren gehört eigentlich nicht zu den Fachgebieten des Abteilungsleiters Reinst- und Mikroproduktion. Doch ein Vortrag, den Gommel im Anschluss an den Besuch über das Reinigen filigraner Bauteile bei der ESA hielt, überzeugte die Raumfahrtagentur. Das Ergebnis: Sein Institut ist heute Partner von ESA und NASA, wenn es darum geht, Reinräume zu entwickeln und Proben vom Mars blitzblank auf den Boden zu bringen.

Was kann nach dem All noch kommen? »Wir expandieren, machen Labore trockenraumfähig, nehmen Millionen in die Hand.« Die Augen des Physikers leuchten – was nicht nur an den guten Zahlen seines Instituts liegen könnte. Sondern auch am nächsten Tagesordnungspunkt: Auf seinem Motorrad macht sich Udo Gommel auf den Heimweg, durch die klare, regennasse Luft.

Dr.-Ing. Udo Gommel leitet die Abteilung Reinst- und Mikroproduktion am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart. Wer ihn einen Tag begleitet, macht überraschende Erfahrungen in Sachen Sauberkeit und Schlüsseltechnologien – und sieht Kreditkarten in einem völlig neuen Licht.

Dr. Shanshan Gu-Stoppel

»Wenn wir Schritt für Schritt in die Zukunft gehen, kann uns alles gelingen!«

Dr. Shanshan Gu-Stoppel ist für den Bereich Optische Systeme am Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie ISIT in Itzehoe zuständig, wo sie an MEMS-Bauelementen forscht. Die winzigen Bauelemente verarbeiten die mechanischen und elektronischen Strukturen in Mikrochips. Sie können in Themenfeldern wie Virtual Reality und 3D-Druck eingesetzt werden. Im Interview erzählt sie, womit sie Kunden begeistert, wie Fraunhofer autonomes Fahren vorantreibt – und warum sich ihr Sohn für einen Kran hält.

Die Vorstellungen, die wir uns von der Zukunft machen, sind so vielfältig und individuell wie die Menschen selbst. Wie klingt Ihre ganz persönliche Zukunftsmusik?

Mein Bild von Zukunft bezieht sich immer auf mein eigenes Forschen und Handeln. Früher wollte ich beispielsweise eine Komponente für das Handy entwickeln, die Projektionen an die Wand wirft. So sah mein Bild von übermorgen aus! Und was geschah? Die Zukunftsvision wurde durch Augmented Reality von der Realität überholt. Seitdem weiß ich, dass es nicht nur darum geht, eine Vision zu haben, sondern auch darum, sie schnell und engagiert voranzubringen. Das ist genau der Grund, aus dem Fraunhofer für Kunden so attraktiv ist.

Welche Produkte begeistern Ihre Kunden gegenwärtig?

Ein Beispiel: Der 3D-Druck ist im Alltag angekommen. Ob in der industriellen Produktion, der Raumfahrt oder Medizintechnik – die Ergebnisse sind extrem präzise. Wir können heute Knochenimplantate nicht nur passgenau herstellen, sondern so behandeln, dass sie das Anwachsen von knochenbildenden Zellen an der Oberfläche unterstützen. Aber um dem 3D-Druck eine noch höhere Produktionsgeschwindigkeit und Kostenreduktion zu erlauben, kommen unsere MEMS-Komponenten ins Spiel. Um das zu erreichen, möchten Hersteller eng mit uns zusammenarbeiten.

Klingt nach Medizin der Zukunft.

Aber sie findet schon heute statt! Das ist Fraunhofer: Wir identifizieren Zukunftsthemen, liefern exzellente Ergebnisse und setzen sie mit Unternehmen um. Mein Spezialgebiet sind dabei MEMS-Spiegel. Unter MEMS verstehen wir winzige Bauelemente, also Mikrosysteme, die mechanische und elektrische Informationen verarbeiten können. MEMS-Spiegel werden z. B. in LIDAR-Systemen beim autonomen Fahren genutzt. LIDAR steht für »light detection and ranging«, eine Methode zur optischen Abstandsmessung. Sie funktioniert wie ein Radar, nur mit Laserstrahlen.

LIDAR-Sensoren messen also Entfernungen?

Ja, aber ich würde nicht von Sensoren sprechen. LIDAR ist ein System. Deshalb arbeiten auch viele Institute an den Komponenten. Das autonome Fahren ist ein Zukunftsthema, das viele Erwartungen weckt, die wir bei Fraunhofer erfüllen werden. Was uns dabei antreibt, das ist die wissenschaftliche Herausforderung. Dieser Funke ist sogar auf meinen Sohn übergesprungen. Neulich hat er gesagt: »Ich bin ein Kran mit einem magnetischen Arm.« Wir haben ihm gezeigt, dass ein Magnet nicht an seinem Arm haftet. Seine Erkenntnis war, dass er doch nur ein Kran ohne Magnet ist … Ein Forschergeist mit Zukunft!

Auf der weltweit führenden Messe für Komponenten, Systeme und Anwendungen der Photonik präsentiert das Fraunhofer ISIT unter dem Thema Mikro-Aktuatoren für optische Anwendungen aktuelle Forschungsschwerpunkte

Dr. Shanshan Gu-Stoppel leitet die Gruppe Optische Systeme des Geschäftsfelds MEMS-Anwendungen am Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie ISIT in Itzehoe. Zu ihrem Fachgebiet gehören Mikro-Spiegel und Mikro-Scanner-Systeme für Endverbraucher (z. B. Brillen für Augmented und Virtual Reality) oder für den Automobilmarkt (z. B. LIDAR-Systeme für das autonome Fahren).

Dr. rer. nat. Dirk Hecker

»In der Zukunft wird KI für uns so selbstverständlich sein wie Strom!«

Dr. Dirk Hecker ist stellvertretender Leiter des Fraunhofer-Instituts für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS in Sankt Augustin. Im Interview spricht er über Neuronale Netze, Roboter-Fußball und das Abstraktionsvermögen seiner Tochter.

Wie würden Sie Künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen mit einfachen Worten erklären?

KI befähigt Maschinen, Aufgaben intelligent zu lösen. Eine Schlüsseltechnologie der KI ist das maschinelle Lernen – eine Technik, mit der Computer Zusammenhänge und Muster aus Daten lernen können. Ihren gegenwärtigen Aufschwung verdankt die KI tiefen Neuronalen Netzen, die aus sehr großen Datenmengen – Big Data – lernen. In den vergangenen Jahren konnten mit diesen Algorithmen große Erfolge erzielt werden..

Das heißt, KI hängt von diesen Daten ab, von deren Menge und Qualität?

Genauso ist es. Wenn ich meiner 3-jährigen Tochter drei sehr vereinfachte Darstellungen einer Katze zeige, ist sie sofort in der Lage, eine Katze auf der Straße zu erkennen und sie auch so zu benennen. Sie braucht dazu also nur sehr wenige Trainingsbeispiele. Mit diesem Abstraktionsvermögen ist der Mensch der Maschine noch weit überlegen. Wenn es aber darum geht, Muster aus sehr großen und unterschiedlichen Datenquellen zu erkennen, kann eine KI dem Menschen mühsame Arbeit abnehmen. Ich sehe KI vor allem als Wegbegleiter des Menschen in einer sich ständig verändernden, dynamischen Welt, in der Informationen strukturiert werden müssen. Wir müssen jedoch stets unsere Entscheidungshoheit darüber behalten, wo und wie wir KI einsetzen wollen. Autonomie und Kontrolle sind der Schlüssel zu einer menschenorientierten KI, denn zukünftig wird sie für uns so selbstverständlich sein wie Strom.

Sie haben Ihre Institutserfolge bereits angesprochen, aber laut Tec Report 2019 des Technologieverbands VDE kommen heute 60 Prozent aller weltweiten Patentanmeldungen für KI aus den USA.

Warum schauen wir immer zuerst ins Silicon Valley? Unsere eigene Leistung wird zu wenig gewürdigt! Deutschland ist Weltmeister im Roboter-Fußball! Darüber hört und liest man kaum etwas. Wenn wir uns KI-Publikationen ansehen, kommen die meisten aus Europa. Wir arbeiten bei Fraunhofer intensiv daran, die KI-Forschung hierzulande weiter zu stärken und die Technologie schnell in Anwendung zu bringen. Das ist unsere Stärke.

Dr. rer. nat. Dirk Hecker ist neben seiner Tätigkeit als stellvertretender Leiter des Fraunhofer-Instituts für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS in Sankt Augustin Geschäftsführer der Fraunhofer-Allianz Big Data und Künstliche Intelligenz, des größten Zusammenschlusses von Fraunhofer-Instituten überhaupt.

Dr. Florian Herrmann

WHAT’S NEXT, FLORIAN HERRMANN? - WIE FRAUNHOFER INTELLIGENZ AUF DIE STRASSE BRINGT

Wenn Florian Herrmann morgens mit einem Plug-in-Hybrid ins Parkhaus des Fraunhofer-Institutszentrums Stuttgart fährt, ist er bereits Teil eines von ihm mit aufgesetzten Experiments. Zügig lenkt er den Wagen in das Forschungs-Parkhaus des Fraunhofer IAO, mit 30 Ladestationen für die Elektrofahrzeuge des hauseigenen Fuhrparks zukunftssicher ausgerüstet. »Unser Micro Smart Grid ist ein lebendiges Labor«, erklärt der 34-jährige Wissenschaftler. »Hier untersuchen wir, was für Ladestrukturen die Mobilität der Zukunft braucht. Den Fahrstrom erzeugen wir übrigens aus einer eigenen Photovoltaikanlage, hinzu kommen weitere Komponenten und Systeme wie Pufferbatterien oder ein LOHC-Speicher.« LOHC – »Liquid Organic Hydrogen Carrier« – gilt als »Superspeicher« für Energie; seine Anwender und Entwickler leisten derzeit Pionierarbeit wenn es darum geht, die Sektoren Mobilität und Energie intelligent miteinander zu verknüpfen. Die Ergebnisse werden – typisch für Fraunhofer – direkt in die Anwendung gebracht. »Wir beraten Kunden wie die Flughafen München GmbH oder die Stadt Stuttgart bei der Integration von nachhaltigen Mobilitäts- und Energiekonzepten.« Herrmann weiß um die Relevanz einer funktionierenden E-Infrastruktur in Deutschland: Selbst moderne Parkgaragen sind oft noch nicht dafür ausgelegt, Elektrofahrzeuge entsprechend zu laden. »Für unsere Auftraggeber untersuchen wir das Mobilitätsverhalten vor Ort. Muss gleichzeitig geladen werden? In welchem Maß? Dann entwickeln wir Szenarien, in denen das auch funktioniert.«

Doch Florian Herrmann hat nicht nur das Laden im Blick. Als Innovationsforscher beschäftigt er sich übergreifend mit den Auswirkungen neuer Antriebs- und Mobilitätskonzepte. Zuletzt sorgte eine von ihm mitveröffentlichte Studie zu Beschäftigungsauswirkungen, die auf Initiative der IG Metall in Kooperation mit u. a. VW, Daimler und BMW entstand, in Medien wie FAZ, SZ und SPIEGEL für Schlagzeilen. Sie prognostiziert, dass in der Herstellung von Antriebssträngen durch den Umstieg auf Elektromobilität bis zum Jahr 2030 in Deutschland rund 75 000 Arbeitsplätze wegfallen könnten, Produktivitätssteigerungen inklusive. Der Grund: Die Fertigung von E-Autos ist weit weniger aufwendig; sie haben weniger Teile, keinen Auspuff, keinen Tank und in vielen Fällen nur noch sehr einfache Übersetzungsgetriebe. Und die großen Batteriehersteller sitzen in Asien. »Auslöser für Angst und Panik sollte diese Zahl aber nicht sein«, so der Forscher heute. »Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind gefordert, sich dieser Transformation zu stellen und sie sinnvoll zu gestalten.«

Florian Herrmann betritt nun den oberirdischen Teil des Zentrums für Virtuelles Engineering ZVE. Licht ist ein wesentlicher Bestandteil des Gebäudes, das 2012 nach Plänen des Stararchitekten Ben van Berkel auf dem Fraunhofer-Institutszentrum Stuttgart gebaut wurde. Große Tafeln mit farbigen Post-it-Zetteln lassen Rückschlüsse auf Workshops, Brainstormings und diverse weitere kreative Arten der Ideenfindung zu. »Die Übermorgenmacher« steht auf einem Aufkleber an einer übergroßen Pflanze. Herrmann, der in Konstanz und Karlsruhe studierte und in Stuttgart promovierte, begann seine Karriere im Jahr 2011 am Fraunhofer IAO. Erführt uns am »Immersive Engineering Lab« vorbei zu einem aufgeräumten Arbeitsplatz, auf dem eine weitere Studie liegt. »Gemeinsam mit dem

›Senseable City Lab‹ des renommierten Massachusetts Institute of Technology MIT haben wir das Taxisystem in New York auf die Möglichkeiten des Einsatzes neuer Mobilitätskonzepte und Geschäftsmodelle untersucht. Eine Auswertung von 170 Millionen Taxifahrten unserer amerikanischen Forscherkollegen ergab: Wären die Fahrgäste bereit, im Schnitt fünf Minuten ein Taxi zu warten, könnten sie sich fast alle Fahrten teilen. Hinzu kommen weitere Potenziale durch neue Services und Dienstleistungen, wie bspw. durch den Einsatz kontextsensitiver Werbung. Für die Stadt bedeutet dies, ganz konkret wesentlich weniger Verkehr und neue Umsatzpotenziale durch innovative Dienstleistungen!« Zukunftsfragen werden am Fraunhofer IAO in der Tradition des Instituts-Mitgründers und ehemaligen Fraunhofer-Präsidenten Prof. Hans-Jörg Bullingers analysiert. In seinem Sinne wirkt der Mobilitätsforscher Florian Herrmann an der Schnittstelle zwischen dem, was technisch möglich ist, und der Frage, wie dies vom Menschen angenommen wird. So unterstützte er und eine Vielzahl an Forschenden das Unternehmen Audi im Rahmen der breit angelegten Studie »Die 25. Stunde«, bei der es um optimale Bedingungen für Fahrgäste im Innenraum eines autonomen Fahrzeugs geht. Auch der Bericht »Enabling the Value of Time« setzt sich mit der Innenraumgestaltung automatisierter Mobilitätskonzepte auseinander. »Gemeinsam mit Partnern aus der Industrie erarbeiten wir Möglichkeiten, die Zeit für autonom Fahrende so angenehm wie möglich zu gestalten«, erläutert er. Während in einigen Kulturkreisen Gaming oder Entspannung erwünscht seien, empfänden die Deutschen Möglichkeiten für die Privatkommunikation als besonders attraktiv. Im durchgeführten Ländervergleich würden die Deutschen sogar am meisten für eine zusätzliche frei verfügbare Stunde bezahlen.

Zur Mittagszeit kreisen Herrmanns Gedanken schon wieder um die Elektromobilität. In Deutschland gelten bereits vergünstigte Steuersätze für batteriebetriebene Dienstwagen; VW, immerhin der größte Automobilhersteller der Welt, will ab 2020 allein in Zwickau 100 000 Stromer pro Jahr montieren. Werden wir jetzt alle Hochvolt-Spezialisten? »Um Städte und die Umwelt lebenswert zu gestalten, sollte Elektromobilität nicht das einzige Mittel sein.« Sein Sakko hat Florian Herrmann längst ausgezogen. Skepsis tritt in sein Gesicht: Gewiss sei elektrifiziertes Fahren bei Autos, die kürzere aber wiederkehrende Strecken zurücklegen, sinnvoll. Bei längeren Distanzen in schweren Limousinen lohnen sich diese indes nicht in jedem Fall. Denn je größer die Reichweite eines Autos, desto größer seine Batterie. Und je größer die Batterie, desto CO2-intensiver ihre Herstellung. Das Elektroauto, das ganze Familien problemlos von Norddeutschland nach Italien bringt, das schnell fährt und bezahlbar ist, gibt es also gar nicht? »Ganz genau! Anstatt lediglich eine Antriebsart durch die andere zu ersetzen, brauchen wir intermodale Konzepte, bei denen sich Antriebsarten und Mobilitätskonzepte ergänzen.«

Am Nachmittag erkundet Herrmann im »Mobility Innovation Lab« des Fraunhofer IAO mit Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Design, Physik, Maschinenbau und Psychologie die Möglichkeiten der Interaktion zwischen Mensch und Auto. Von einer Mitarbeiterin lässt er sich den Stand eines Projekts zur Innenraum-Konfiguration selbstfahrender Autos erläutern. Gegenüber parkt ein Elektroflitzer, dessen Scheinwerfer wie Bewegungsmelder auf seine Nähe reagieren. »Das nachschauende Licht emotionalisiert die Botschaft, dass das Auto einen Passanten erkannt hat und stehen bleiben wird. Dieses deutliche Signal kann Verkehrsteilnehmern gewisse Ängste vor automatisierten Fahrzeugen nehmen – zum Beispiel vor Robotaxis«, erklärt der Forscher. Wann wird das vollautomatisierte Fahren kommen? »Bestimmt nicht morgen. Der Umstieg hin zu neuen Mobilitätsangeboten ist generell kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf.« Als begeisterter Marathonläufer kennt sich Herrmann mit weiten Distanzen aus. »Man darf nicht nachlassen. Niemand kann genau sagen, was die Zukunft bringt. Aber wir können sie aktiv gestalten – mit einem Verständnis von Forschung, das nicht nur auf das Machbare setzt. Wichtig ist, dass Technik vom Menschen angenommen wird – weil sie das Leben erleichtert, weil sie sinnvoll ist.« Am Ende des Tages wechselt Florian Herrmann vom Hemd zur Sportkleidung, bevor er das Institut verlässt und zu einem langen Lauf am Bärensee verschwindet.

Dr. Florian Herrmann leitet den Forschungsbereich Mobilitäts- und Innovationssysteme am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in Stuttgart. Wer ihn einen Tag lang begleitet, versteht, warum die Umstellung auf intelligente Fortbewegungskonzepte ein Langstreckenlauf ist – und, was man dabei von Joseph von Fraunhofer lernen kann.

Dipl.-Ing. Oliver Hermanns

»Ich freue mich auf die Umsetzung neuer Konzepte zur Verbesserung der Mobilität – bei geringerem Risiko im Straßenverkehr, niedrigeren Emissionen und mehr Zeit für das Wesentliche im Leben. Dabei unterstützen wir mit unserer Software. Wir haben es geschafft, unsere Echtzeit-Simulationen zur Auslegung und Absicherung kilometerlanger Bordnetze und Schlauchsysteme von Fahrzeugen in einer VR-Umgebung nutzbar zu machen und Teams aus unterschiedlichen Bereichen für eine neue Art des interdisziplinären Entwickelns am virtuellen Fahrzeug zusammenzubringen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass es immer ein schönes Erlebnis bleibt, Menschen persönlich zu treffen und im Team zu arbeiten!«

Dipl.-Ing. (FH) Oliver Hermanns war Projektleiter am Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM in Kaiserslautern. 2012 gründete er das Unternehmen fleXstructures GmbH, das mittlerweile auf rund 30 Mitarbeitende angewachsen ist. 2019 verlieh der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing den Innovationspreis des Landes an fleXstructures und das Fraunhofer ITWM in der Kategorie »Kooperation«.

Steffen Hess

WHAT’S NEXT, STEFFEN HESS: ZUKUNFT, QUERFELDEIN

Steffen Hess leitet am Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE in Kaiserslautern das Forschungsprogramm »Smart Rural Areas«, das sich mit der Digitalisierung ländlicher Regionen beschäftigt. Der Programm-Manager fordert einen neuen Fokus: Neben technischen Fragen zu Breitbandausbau und 4G auf dem Land müssten passgenauere digitale Anwendungen her – übergreifende Plattformen, die zukünftig die Lebensqualität gerade auch auf dem Land fördern. Wie das geht, zeigen die Projekte seines Instituts, die sich bisher mit der Entwicklung von digitalen Diensten in den Bereichen Mobilität, Arbeit, Nahversorgung, Verwaltung und Kommunikation befassen.

»Probieren Sie mal!« Steffen Hess steht in der Kaffeebar Marónoro in Mackenbach, einer kleinen Gemeinde in Rheinland-Pfalz. »Hervorragende Bohnen und Weltklassekaffee.« Der Projektleiter vom nahe gelegenen Fraunhofer IESE in Kaiserslautern freut sich über den Cappuccino an der Bar. Jörg Müller, Betreiber der kleinen Rösterei, schenkt noch etwas Milchschaum nach – und erzählt, dass er sich auf DorfFunk freut, eine von Wirtschaftsingenieur Hess mitentwickelte App zur Digitalisierung ländlicher Regionen, die jede Menge Leben in die 2 000-Seelen-Gemeinde bringen könnte. »DorfFunk ist eine digitale Plattform für Menschen auf dem Land, die ich schon von Orten aus der Nachbarschaft kenne. Hier macht man sich auf entlaufene Igel aufmerksam, verschenkt Apfelkuchen und beantwortet Fragen nach Bäckereien, die Spezialitätenkaffee haben. Das sind natürlich wir!«, freut sich Müller, dessen Laden von der Plattform profitieren dürfte. Von Steffen Hess lässt er sich nun zeigen, was heute auf DorfFunk los ist: Die am Fraunhofer IESE entwickelte App ist ein digitaler Raum für Interaktion, der wie eine freundliche Kombination aus Diensten wie Facebook, WhatsApp und dem Digitalangebot der fortschrittlichsten Großstadtrathäuser wirkt – inklusive der Möglichkeit zum Livechat mit dem Bürgermeister und seinem Team. »Ich werde die App auf jeden Fall benutzen. Dann lade ich Gäste ein, plausche mit Leuten aus der Nachbarschaft, informiere über Veranstaltungen – und weiß immer, wann bei uns etwas los ist«, erzählt Müller.

Passt Jörg Müllers Kaffeerösterei überhaupt hierher? »Typisch!« Der Thirtysomething Hess lacht. »Das ist unser Bild von Deutschland: abgehängte Provinzen und lebendige Metropolen. Dabei ist selbst hier, vorm Pfälzer Wald, jede Menge los. Und wo das nicht der Fall ist, da muss man etwas unternehmen!« Immerhin würden nur neun Prozent der deutschen Bevölkerung in Großstädten wohnen, führt Steffen Hess auf dem Weg von Mackenbach nach Kaiserslautern zu seinem Institut aus. Zwei Drittel aller Menschen in Deutschland würden in Städten mit weniger als 100 000 Einwohnern leben. Dennoch: In der Region ist die Landflucht Thema Nummer eins: »Wie wird mein Dorf aussehen, wenn die Bevölkerung immer älter wird? Werden dann noch junge Leute und Familien zu uns ziehen? Wie oft kommen Busse vorbei, wie viele Arztpraxen werden schließen, was für Läden noch aufmachen? Diese Fragen stellen wir uns in meiner Heimat.«

»Der ländliche Raum ist mehr als ein Sehnsuchtsort für gestresste Stadtromantiker«, erklärt Hess. »Er ist ein Markt und Wirtschaftsstandort. 60 Prozent aller Betriebe sitzen hierzulande in den ländlichen Regionen. Bei der Digitalisierung Schritt zu halten ist für sie ein entscheidender Faktor.« Die Rechnung sei einfach: Ohne Menschen auf dem Dorf keine Industrie auf dem Land. Wo lokale Zeitungsredaktionen schlössen und Gaststätten leer stünden, müsse den Bewohnern eine digitale Plattform für Informationen, Dienstleistungen und Austausch gegeben werden – eine Infrastruktur für Besiedlungen von bisweilen nur tausend Einwohnerinnen und Einwohnern auf zehn Quadratkilometern. Von denen schon heute nur ein Drittel einen Supermarkt zu Fuß erreichen kann.

Mit der DorfFunk-App als digitalem Dienst könnte sich das langsam ändern – und aus Landflucht Landlust werden. Vom damaligen Leiter des Forschungsbereichs »Embedded Systems« am Fraunhofer IESE erdacht und im Rahmen der CeBit 2015 an Ministerpräsidentin Malu Dreyer weitergetragen, stand in den vergangenen fünf Jahren ein Etat von fünf Millionen Euro bereit; Hauptfinanziers waren das rheinland-pfälzische Ministerium des Innern und für Sport, die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. und das Fraunhofer IESE selbst. Nach der Erprobung in zwei Modellregionen werden mittlerweile unter dem Dach der Forschungsinitiative »Smart Rural Areas« überall in Deutschland Apps wie DorfFunk etabliert – zuletzt in den Kreisen Lippe und Höxter in Nordrhein-Westfahlen, wo 30 000 Menschen die App nutzen können. Was kommt als Nächstes, Steffen Hess? »Bei unserem neuesten Projekt geht es um Landkreise in Deutschland, mit denen wir eine Plattform mit vielen Diensten der Daseinsvorsorge entwickeln«, erklärt der Software-Entwickler. Zehn Millionen Euro beträgt das Volumen dieses Ankerprojekts. Für den Menschen müsse die neue Plattform einfach gut benutzbar sein, so Hess – sie müsse aber auch als Geschäftsmodell funktionieren. »Alle arbeiten hier, weil sie gerne hier arbeiten. Weil sie sehen, dass sie anderen Menschen helfen. Zum Beispiel, weil sie Seniorinnen mittels DorfFunk Partner für den Sonntagsspaziergang vermitteln und somit deren Einsamkeit durchbrechen. Und weil sie die Möglichkeit haben, einfach mal zu machen.« »Testen Sie mal!« Wie auf Kommando ruft ein junger Informatiker den Namen einer noch geheimen Anwendung in den Raum. »Ist gerade fertig geworden.« Funktioniert sie dieses Mal? Der Wissenschaftler Steffen Hess kann es kaum erwarten, die neue Anwendung auszuprobieren. Neugier mischt sich in seinen Blick, aber auch eine Art genießerischer Vorfreude, fast wie bei dem Cappuccino in der Kaffeerösterei am heutigen Morgen in Mackenbach, einem kleinen Dörfchen in Rheinland-Pfalz.

Dr.-Ing. Anna Hilsmann