Wasserstofftechnologien

Wasserstoff – zentrales Element der globalen Energiesystemtransformation

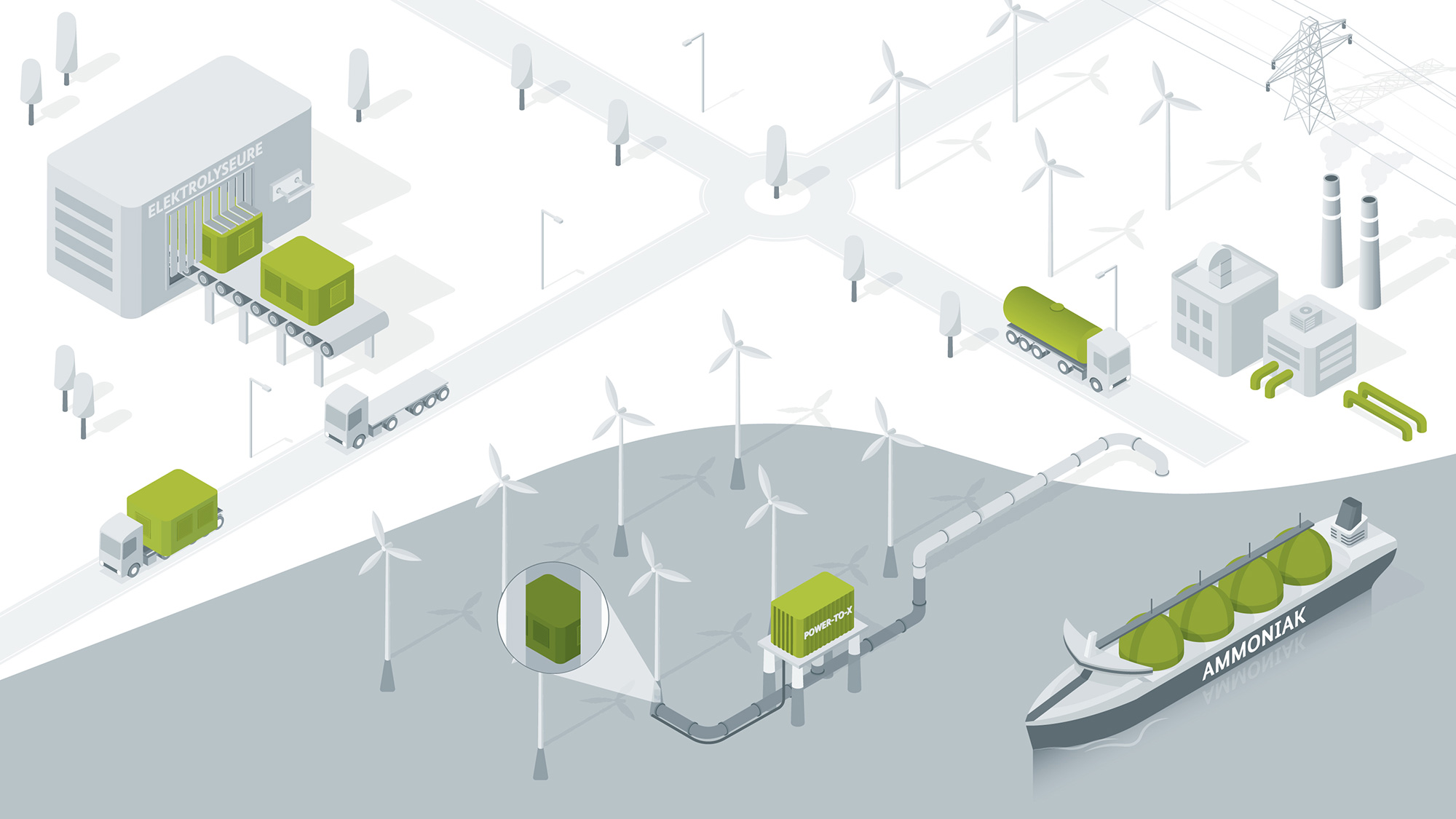

Bis Mitte des Jahrhunderts will die Weltgemeinschaft klimaneutral sein und ihren CO2-Ausstoß stoppen. Diese Verpflichtung der internationalen Staatengemeinschaft rückt den Energieträger Wasserstoff in den Fokus. Denn erneuerbare Energien sowie nachhaltig hergestellter Wasserstoff und seine Derivate können fossile Energieträger und Ressourcen ersetzen. Die enorme Bandbreite der Anwendungsmöglichkeiten von Wasserstoff faszinierte schon in der Vergangenheit, aber erst jetzt entfaltet sich das gewaltige Potenzial von Wasserstoff als Energieträger und -speicher sowie als Basischemikalie. Der Erfolg der Defossilisierung globaler Energiesysteme benötigt eine Systemarchitektur, die die direkte, lokale Elektrifizierung durch erneuerbare Energien mit einem global vernetzten Handelssystem für zertifizierte, molekülbasierte Energieträger auf Basis von Wasserstoff kombiniert. Eine Wasserstoffwirtschaft bietet vielfältige Hebel für die Wende hin zu einem klimaneutralen, nachhaltigen und leistungsfähigen Wirtschaftssystem.